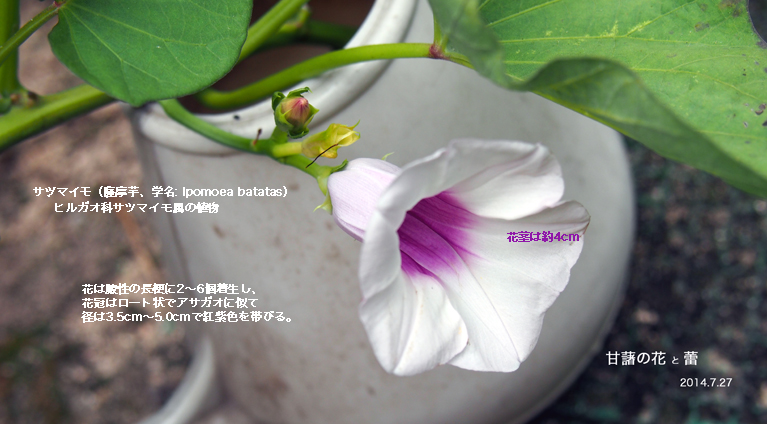

学名:Ipomoea batatas

米国大陸の熱帯原産、ヨーロッパへはコロンブスによって持ち込まれ、1492年にスペインへ。

スペイン人により1594年に中国へ。日本には1605(慶長11)年琉球に伝わり、鹿児島・薩摩から全国で栽培されるようになり、サツマイモの名が出来た。(以上は来歴)

つる性の多年草、塊根を多く着ける。茎は定根を生じやすく、傷つけば乳状の汁液を出す。葉は互生し、長い柄を有し、黄録色または紅紫色を呈する。

花は腋性の長梗に2〜6個着生し、花冠はロート状でアサガオに似て径は3.5cm〜5.0cmで紅紫色を帯びる。

亜熱帯や熱帯でないと正常な結実はない。

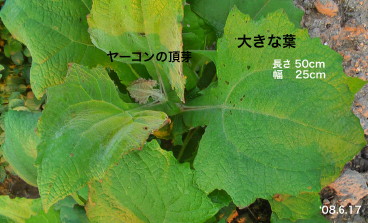

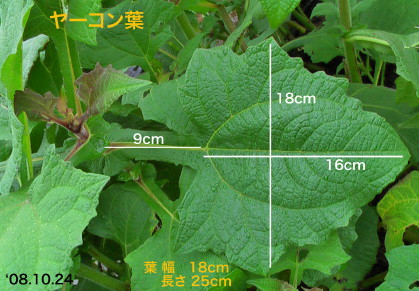

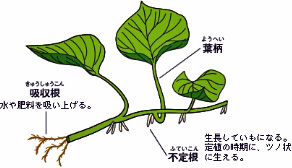

2種類の根が成長

苗の切り口から生えている細い根で吸収根。

吸収根は水や肥料を吸い上げる役目。

もうひとつは葉と茎を結ぶ葉柄の付け根

(節)から生える太い根で不定根といい

塊根(いも)に成長。

伏せた種芋から芽が出て、伸びて5〜6枚の葉が育てば切り取り、本田に定植する。

地下茎の葉柄のの茎部から1対以上の根を下ろし、一部が肥大して大型の塊根(イモ)となる。塊根の形・大きさ・色は品種により異なる。

13〜15℃の温度で保存、10℃以下の低温になると病害による腐りが出る。

地下茎の葉柄のの茎部から1対以上の根を下ろし、一部が肥大して大型の塊根(イモ)となる。塊根の形・大きさ・色は品種により異なる。(以上は形態)

熱帯性の作物であるから、15℃〜35℃で生育、15℃以下では生育が止まる。地温10℃では枯死する。

土壌の適応性は極めて広いが、排水の良い軽い土壌がよい。

甘藷はクリより甘いという意味で、13里と呼ばれるが、これは「9里4理(クリより)うまい13里」ということから出た。長崎では「八ッチャン」と呼んでいるが、これは9里を少し遠慮して八里半として呼び伝えられた言葉

(以上は性状)

標準原色図鑑「有用植物」より(出版:保育社)

アサガオに似た花

アサガオのような花が咲くが、もともと熱帯の植物なので、日照、養分などの条件がそろわないと花は咲かない。

日本では結実しない実

アサガオのような花が開花して結実して実を作り、種子も取れる。

甘藷畑

以上の記載記事は植物図鑑等から引用した。

これ以降の写真記事は2006(平成18)の自家菜園で栽培した記録である。

温床作り(3/2)

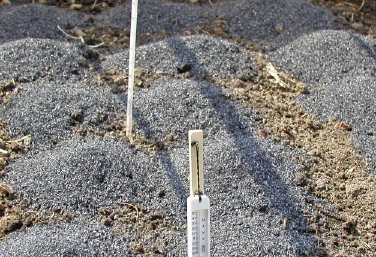

温床の広さ:約1.4m×2.0m=約2.8平方メートル。

40mケーブルを外側は間隔狭く、内側は広く張る。(前面を均一温度に近づけるため)

土入れ

一番下に断熱材(籾殻)5cm、その上に床土5cm、その上に農電ケーブル配線、その上に床土15cmを被せて温床完了(3/5)

このような形(簡易温床)の温床作り

温床は1.4m×2.0mに種芋30個を伏せる

気温も15℃と上がり、種芋を伏せる

(種芋は数十年前より自宅で貯蔵して使う)

地温は30度に設定。トンネル内の温度は適宜換気して約20℃前後にたもつ。(3/8)

(発芽後は20〜25℃にする)

土より上の種芋を保温するためクンタン(籾殻を焼いたもの)で覆う

このような「芽出し」方法を50年以上実施して、サツマイモを収穫している。

今年は新しい[芽だし方法(別法)]に初挑戦。

種芋を48℃の湯に40分間浸して病原菌を予防する方法を試みる。

水温を約50℃にしてから、伏せる種芋を浸す。約40分後に温水より種芋を取り出す。その時の水温は34℃と下がっていた。その後、直ぐ温床に伏せる。

温床の中では、地温を約30℃に保ち芽が出るのを待つ(3/12)

種芋一個からは20〜30本の苗が取れる予定である。

3/8に伏せて9日目、芽を吹く(3/17)

頭の部分数カ所から2〜3mmの芽が伸びる

中央上と下及び頭の部分の赤見を帯びている箇所から新芽を出す。(3/17)

2〜2.5cmに伸びる

3/8に伏せて11日目の成長

3/12に伏せた種芋も2mm前後の発芽(7日目)

温床の地温を25℃に設定、トンネル内は約20℃

3/8に種芋を伏せてから18日目で、10cmに伸びる(3/26日撮影)

伏せてから18日目の芽の成長アップ(10cm)

伏せてから23日目の芽の成長(3/31)

(発芽して14日目の成長)

外気温=10℃、温床内気温=15〜20℃、

温床地温=約23℃に設定

伏せてから27日目の芽の成長(4/4)

(発芽して18日目の成長)

外気温=13℃、温床内気温=15〜20℃、

温床地温=約23℃に設定

葉も緑色が濃くなり成長を続ける

発芽18日目の個体をアップ撮影(4/4)

外気温度も徐々に上昇して来たが、地温は23℃に設定・維持。

発芽30日目の様子(4/16)

花冷えで外気温=15度前後、温床内気温=約20℃、地温=22℃に設定維持

蔓も伸びて、約18cmで葉も5〜6枚つく。

発芽して46日目(5/2)の蔓

外気温も20℃前後と上昇し、蔓も伸びたので畑に植え付ける直前の床

本田は4/30日に起耕し、ポリエチレンの黒マルチで覆う。挿す蔓の間隔25〜30cm,一畝(うね)に55〜60本挿し、10畝・約600本を植える予定。

マルチングにより、土中の水分と軟らかさを保つことができます。

畑は日当たりや水はけのよい、やせ気味の土地が適する。サツマイモは連作が可能で、毎年同じ畑で栽培。

概に60年以上作付け・栽培・貯蔵管理をしている。

発芽して46日目(5/2)定植

大きい苗は水平植え、船底植え、小さい苗は斜め植え、垂直植えが原則であるが、小生は「斜め植え」で挿して育てる。

葉は土に埋まらないよう注意

水平植え

水平植え 船底植え

船底植え「蔓の挿し方」模式図(図鑑参照)

斜め植え

斜め植え 垂直植え

垂直植え

乾燥と除草を兼ねて畑にマルチを敷き、間隔は30〜35cmに挿した甘藷畑

1筋に約60本、10筋で約600本余りを栽培する。('06.6.11)後方は果樹園と竹藪

成長しつつある幼苗をアップ

挿してから16日目の成長苗

これからの梅雨で、ドンドン蔓が伸び成長する('06.6.12) 8回目の蔓挿す。

5/2の初挿しから6/14の8回目の蔓挿しで、約600本を挿し(定植)、本年の作業を終える

後は、9月頃には初堀も出来るだろう?

予定では、定植から約120日で収穫可能?

(温床の電源も撤去、自然の地温・気温に)

この土地は、60年以上サツマイモしか栽培せず、収穫後(10月の中旬から4月中旬まで)は休眠地としている。

故に収量は多くない。

皆さんからは味は格別と折り紙付き。

今年も多くの人に食していただき、喜んで貰っている。

珍しいサツマイモの花

自宅のイモ畑にて開花('01.10,27)

何らかの異常で数カ所の株に花を着けるが、結実はしなかった。

(十数年に一度ぐらいの割りで開花する)

アサガオの小輪とも思える可愛い花?

下には蕾も4個付いている(角度を変えてアップ)

以下の4枚の記録は同じ自宅芋畑で見つけた開花写真

2001年に開花した記憶があるが、それ以来13年ぶりかな?

(2014.7.27の午前 )

種イモを伏せて32日目('07.4.1)

今年も順調に育って、発芽して22日目の撮影。地温及び温床内気温を20℃前後に保持

左記写真をアップ

厳冬の防寒・保温のため三重構造のトンネルをし、発芽するまでは中間トンネルと最外側トンネルの間に毛布を被せる。

今年も豊作?('07.7.16 早朝の6時)

4.5?の畑で10筋、1筋に60本。全体で約600本の蔓を挿し、5月4日より順次挿し6月7日に植え終える

非常に順調に育っているから、今年も大豊作に・・・と願う!

朝陽を浴びた畝の一部をアップ撮影

('07.7.16)

栽培していた個体が収穫期に突如腐敗

これらの記録写真はこちらへ!

紫カビによる「紫紋羽病」(ムラサキモンバ病)と判明する

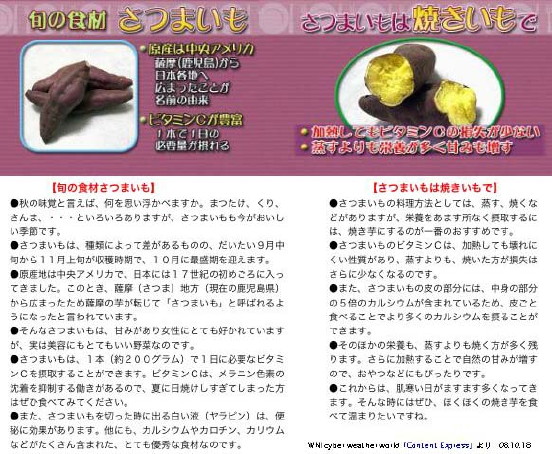

特に女性に好まれる旬の食材

Content Expressより('08.10.17)

美味しさ・栄養面から来ても焼き芋が最高

美味しさ・栄養面から来ても焼き芋が最高昔は籾殻などの灰の中で焼き、かぶりついたものだが今はイモ焼器でつくれる

クリックして拡大して下さい

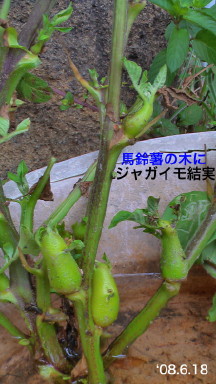

ジャガイモの果実は最初の未熟時は緑色、熟すると少し黄色みをおび、透明感がでてくれば食べらる

果実の結実は気象等の環境や蕾をつくる時期が実の多少に影響しているのかな?

「男爵薯」とか「メークイン」では、通常花が咲いても実がなりません。

田に栽培した1本の木にジャガイモが出来、その実(幼根)から幼芽が出る

茎と葉柄の間に1〜3個の実が、各節の至る箇所に出来ている('08.6.18)

上から撮影した実

枝の先端には花は常に咲くが、その花は結実しない

地上部の果実(実or漿果)('08.6.18)

食できそうだが試していない

(一般に芽は有毒と言われている)

茎に出来た幼根拡大(中身は馬鈴薯)

ポテトマト(2008.6.18)

ミニトマト大の大きさで中身もトマト

キタアカリ種の木にミニトマト

ジャガイモもトマトもなす科の植物

未だ熟はしていない

未熟果(ジャガイモトマト=ポテトマト)

味は酸っぱく、一般の果実の未熟果と同じ

水分は少なく、ジャガイモの匂いが?

花の色は種(男爵・メークイン・キタアカリetc.)により異る

切断面からは果汁が吹き出る

みずみずしく酸っぱい

未熟の種が多い