◎ドウダンツツジ(燈台躑躅、灯台躑躅、満天星躑躅)

| ドウダンツツジ(燈台躑躅) ツツジ科ドウダンツツジ属 学名Enkianthus perulatus) 落葉広葉樹の低木で1〜3m程。本州、四国、九州の温暖な岩山に生えるが、自生地は少ない。庭木や植え込みとして植えられる。寒冷地でも耐えるが、関東以西の温暖な地に多い。 「満天星躑躅」とも書く(漢名からか?) 白い花が咲きほころぶさまを満天の星に見立てた。 菱形(ヒシガタ)の葉をつけ、紅葉が見事 ツツジ科の特徴として根が浅いので、乾燥に弱い。 |

鈴なりの花 鈴なりの花 |

花期は、葉が出てから約1週間後(4月上旬〜5月中旬頃、地方によって違う)。花序は散形花序である。花は、白色、釣り鐘のような感じで、5mm程の大きさ。葉は、菱形に近く、大きさは通常約2cm、大きなものは、約5cmになる。新緑、花期、紅葉と、見時が多い。 紅葉は寒冷な地で、10月中旬〜11月上旬頃、温暖な地で11月中旬から12月中旬頃であり、まっ赤に紅葉する。 ドウダンツツジの品種に葉が広いヒロハドウダンツツジが多い。同一場所に両者やその中間型が混在して見られるため、厳密に区別する必要はないと思われる。 |

| 似た同属植物 サラサドウダン 本種と似た同属植物にサラサドウダン(別名フウリンツツジで花梗が長い特徴)、カイナンサラサドウダンがある。これらは総状花序であることや、花にピンクのラインがあることから本種と区別できる。 花色は白のほかに白地に赤い縞模様が入るサラサドウダンや赤い花を咲かせるベニバナドウダンなどがあります。 |

その可憐な白い花と秋の紅葉の美しさが好まれて、庭園や公園などで広く植えられている。葉が展開する直前の3月終わりから葉が十分展開した5月上旬までのかなり長い間花をつけ、樹木の花としては異例に長い開花期を持つ。 スズランのような釣り鐘状の花を多数咲かせる落葉性の花木。丈夫で育てやすい植物で日本でも北〜南の山地で自生しています。生育がよく細かく枝分かれして芽が伸びる力も強いので刈り込んで形を整えて生け垣などにも利用 |

花はおもに枝先に輪生した葉の間から散生し、1〜2cmの花柄にぶら下がって下向きに咲いています。大きさは約7〜8mmmあり、アセビの花ににた壷形をしていて先が5つに分かれており、花柄に近いふくらんだ部分には5つの凸起があります。花の白さにはアセビほどの透明感はないように思う。 |

自宅庭に自生している数本のドウダンツツジ撮影 ('08.4.20〜) |

|

|

DIGITAL Full Hi-VisionCameraを下から上向きに花の中をとらえる |

|

|

|

|

|

|

陽ざしを受けた花('08.4.22) |

下方から撮影 下方から撮影 |

頭上より撮影 |

葉のマクロ撮影('08.4.23) |

|

昨年の鮮やかな紅葉 |

円形に剪定されたドウダンツツジ |

赤花開花ベニバナドウダン |

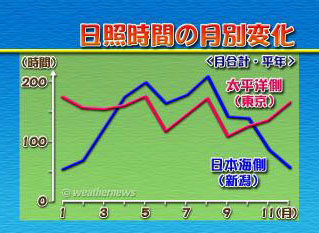

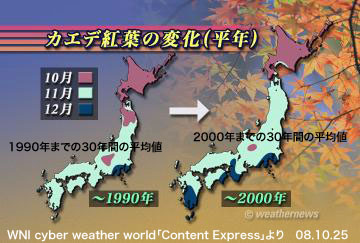

WNI cyber weather world「Content Express」より |

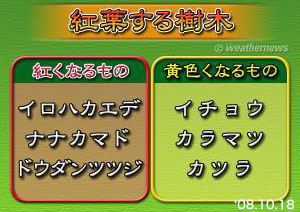

紅葉について、その一 「Content Express」より |

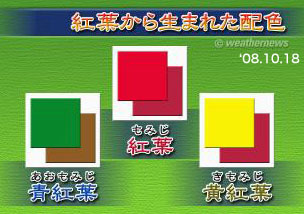

紅葉について、その二 「Content Express」より |

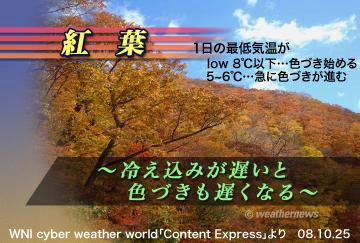

一日の最低気温と色づきとの関係 |

地球温暖化?に伴う紅葉の変移 |

|

| ヤマツツジ(山躑躅) | ||

| ツツジ科ツツジ属 学名Rhododendrom obtusum 落葉低木(半落葉) 樹高1〜4m、樹皮は灰黒色で縦に裂け目。日本全国の山地に普通に見られる種類で日本のツツジの代表。 枝に褐色の毛がある。 葉は単葉で互生し,両面に褐色の粗い毛が生えいる。枝の先端に輪生に集まる。 葉身は卵形または楕円形。長さ2〜5cm、幅は0.7〜3cm。葉の表面は緑色、裏面は灰緑色。葉先は鋭頭。 花は朱色。直径4cmほどで花びらの一片に濃い斑点がある。やや小さい朱色〜赤色の花をつける。 |

撮影した日時・場所・時間帯・個体etc.が異なるため種々の写真が撮れる。 雄しべは 5 本,果実は朔果で長さ約1cmの卵形。 |

|

裏山にて、('08.4.14) |

|

|

|

葉の拡大写真 |

|

| ヒマワリ(向日葵) | ||

| ヒマワリ キク科の一年草 開花時期 7〜9月、夏の代表花、大輪花。 原産地は北アメリカ。高さ2~3m生長し、夏にかなり大きな黄色の花を咲かせる。  |

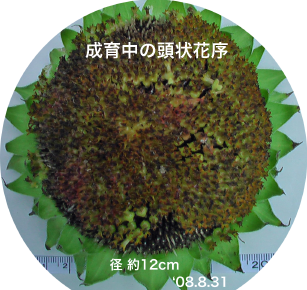

大きな一つの花のように見えるが頭状花序と呼ばれ、多数の花が集まって一つの花の形を作っている。これは、キク科の植物に見られる特徴である。外輪に黄色い花びらをつけた花を舌状花、内側の花びらがない花を筒状花と区別して呼ぶ。 和名の由来は、太陽の動きにつれてその方向を追うように花が回るといわれたことから”日まわり” 。ただしこの動きは生長に伴うものであるため、実際に太陽を追って動くのは生長が盛んな若い時期だけである。若いヒマワリの茎の上部の葉は太陽に正対するように動き、朝には東を向いていたのが夕方には西を向く。日没後はまもなく起きあがり、夜明け前にはふたたび東に向く。この運動はつぼみを付ける頃まで続くが、つぼみが大きくなり花が開く頃には生長が止まるため動かなくなる。 その過程で日中の西への動きがだんだん小さくなるにもかかわらず夜間に東へ戻る動きは変わらないため、完全に開いた花は基本的に東を向いたままほとんど動かない。 |

なお、これは茎頂に一つだけ花をつける品種が遮るもののない日光を受けた場合のことであり、多数の花をつけるものや日光を遮るものがある場所では必ずしもこうはならない。 |

大きく育った大輪向日葵('08.8.31) |

大輪・1輪マクロ撮影 |

スーパーマクロ撮影('08.8.31) |

| 種子は長楕円形で食用になる。種子から採った油は石鹸や塗料の原料になる。 茎や葉は家畜の飼料となる。種皮色は油料用品種が黒色であり、食用や観賞用品種には長軸方向に黒と白の縞模様がある。 OIL WORLD誌の統計によるとヒマワリの種子生産量は2006/07年産、油料用植物として大豆油(234.98百万トン)、ナタネ油(47.26百万トン)、綿実油(44.15百万トン)、向日葵油(29.84百万トン)と続く。 |

成育中で未熟な頭状花序(頭上より撮影) |

左記「頭状花序」の縦断面(スーパーマクロ撮影) |

成育中の未熟な種子 (整然とギッシリ詰まった無数の種子) |

完熟した種子('08.9.10) |

花茎18cm 花茎18cm快晴の盛夏、朝陽を浴びて大空に伸び開花した大輪向日葵(2010.8.6) |

小ぶりの八重向日葵 |

小ぶりの八重向日葵アップ |

|

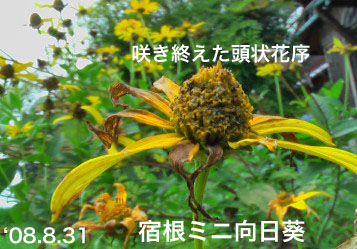

| ヒメヒマワリ(姫向日葵) 学名 Helianthus helianthoides 花期 夏〜初秋 茎や葉に短い固い毛が生えているので触るとざらざらした感じがする。花は直径 5〜 10cmくらい。 |

可愛い姫向日葵 |

ヒメヒマワリ・一輪アップ |

宿根生ミニ向日葵の群生('08.8.31) |

開花中の花・咲き終えた花等々 |

開花中の花・咲き終えた花アップ |

宿根生ミニ向日葵を頭上より撮影 |

小輪アップ('08.8.31) |

開花の初期から終期までの花比較('08.8.31) |

開花末期の花を横からマクロ撮影 |

熟期した頭状花序と薄い種子('08.8.31) |

宿根ヒマワリ今年も開花('09.8.7) |

[HOME

路地イカリソウ

路地イカリソウ