| スケトシア 別名: ルリギク(瑠璃菊) | ||

|---|---|---|

| スケトシア キク科 別名:ルリギク 多年草の耐寒性宿根草 アメリカのサウスカロライナ、ルイジアナなどに自生 草丈:30~60cm 開花期:5~10月 枝先に直径6~10cmの頭花をつける 花色は園芸種もあり紫青・白・淡黄・淡ピンク・濃紫色など多花 |

鉢植えスケトシア('08.6.22) |

頭花アップ('08.6.22) |

|

|

|

花状は少し異なる |

スーパーマクロ撮影 |

黄色花の開花始めた一輪 |

|

|

|

|

|

花色は多様だが全て目が醒めるような鮮やかさ |

明日開花する蕾も 明日開花する蕾も |

|

|

|

6/22に開花した後に結実して成長する |

結実果1個をマクロUp 完熟に向けて色づく('08.8.22) |

結実果の縦断面('08.8.25) |

結実果の上端部と取りだした胞子 |

縦断した片方から胞子を取り出す('08.8.25) |

縦断面&胞子等のスーパーマクロ撮影('08.8.25) |

無数の胞子のスーパーマクロ撮影('08.8.25) |

|

| フサフジウツギ(房藤空木) 別名:チチブフジウツギ or ニシキフジウツギ | ||

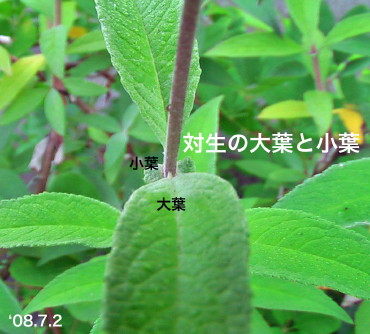

| フサフジウツギ(房藤空木) フジウツギ科フジウツギ属双子葉落葉低木植物 学名:Buddleja davidii 中国原産帰化植物と在来種の2説。中国やアフリカ北部、北アメリカなどに分布。わが国の本州(特に、六甲山系の空き地や崩壊地)、中部地方に自生 樹高3mにもなる木だが、つる性もある。 葉は単葉で対生、葉身は卵状長楕円形で葉の表面は無毛,裏面には毛が密生して白い。 枝先に円錐状花序を出し、淡紫色の小さい花を多数つける。花は4または5数で、花弁は筒状になる 稀に白花も見られる 花房は重く、横または下向きになるため、小花は上側に向いて咲くので下面には少ない。 花期は6~9月、果期は10~11月で実は朔果 類似種のフジウツギは花序の花が疎につき、葉がやや大きい。 |

自宅・庭のブロック塀の傍で開花 |

1本の木に多数の花穂を次々と開花させる |

下から順次開花 |

開花の初め頃は上を向くが、次第に重くなり横向きに |

横向き開花の房を加工時に上向きに |

葉の表 |

葉の裏 |

花房は重く、頭を下げる('08.6.28) |

|

|

葉は対生で小葉2枚も対生('08.7.2) (一節から4枚の大小の葉が出る) |

対生の4葉を上から見る |

一房内の花は基部から順次開花 花穂が重いから横または下向きになる |

基部の満開部分(スーパーマクロ撮影/'08.7.2) |

11月に朔果の果実が付く |

順次アップします 暫くお待ち下さい |

|

| ハス(蓮) 別名: レンコン(蓮根), ハスネ(蓮根), ハチス(蜂巣) | ||

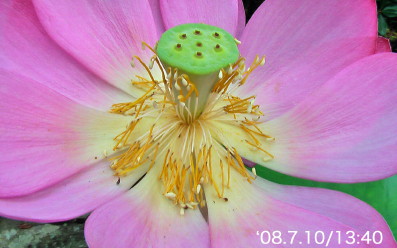

| 睡蓮(スイレン)目ハス科の多年性水生植物 学名 Nelumbo nucifera(蓮) 地下茎は池や水田の泥の中をはい、分枝し、秋末にはその先が太って蓮根を生成 葉は刺状突起を散生する長柄ががあって水上に出て楯形に幼身をつけ、幼身は扁円形径20~50cm、両側は少し凹んでいて緑白色。 花は7~8月に咲き、長い花柄が水中から抜き出て頂生。 がく片は4~5枚、早く落ち、やや小さい。花弁は多数、倒卵形鈍頭、長さ8~12cm。 雄ずいは多数、葯は線形で長さ15~20mm. 花床は開花後大きくなり、海綿室で径10cm、蜂の巣状に穴があり中にそれぞれ雄ずいが入っている。胚珠は1、果実になると楕円形で果皮が堅く、中に白い子葉と緑の幼芽がある。蓮根や種子は食用となる。 日本へは中国から伝来。分布は暖帯~熱帯地域で中国・インド・オーストラリアetc. |

大賀ハス 果実の皮はとても厚く、土の中で発芽能力を長い間保持することができる。昭和26年(1951年)3月、千葉市にある東京大学検見川厚生農場の落合遺跡で発掘され、理学博士の大賀一郎が発芽させることに成功したハスの実は、放射性炭素年代測定により今から2000年前の弥生時代後期のものであると推定された(大賀ハス)。その他にも中尊寺の金色堂須弥壇から発見され、800年ぶりに発芽に成功した例(中尊寺ハス)がある。  |

蜂の巣状の花托(花床)に蜂の巣に似た果実が実ることからハチス→ハスという名になったと言われている。根の部分(実際は地下茎)は食用にされ、蓮の根すなわち蓮根(レンコン)と呼ぶ。 ハスとスイレンの違い ハスはスイレン目ハス科(以前はスイレン科とされていたが、現在はハス科として独立) ハスの葉は、水面に浮く「浮き葉」と水面より高く上がる「立ち葉」があり、花は水面より高くそびえて咲く。また、葉は水をはじいて水玉を作る。 スイレンはスイレン目スイレン科、和名をヒツジグサ(羊草)という。葉は浮き葉だけで、水をはじかないし、葉には切れ込みがある。花も水面に浮いているか、水面より上がっても低いところに咲く。増水時に水に沈みやすくして茎や根に負担をかけないため。 (保育社・原色日本植物図鑑etc.参照する) |

自宅鉢植えが初開花('08.7.7) |

早朝の一輪アップ |

時間の経過につれてドンドン開花進む |

|

横から見る 横から見る |

頂上より花托・雄しべの開花状態をアップ |

テレマクロ撮影('08.7.7/8:30) |

|

午後には閉じる(第1日目の開花終える) |

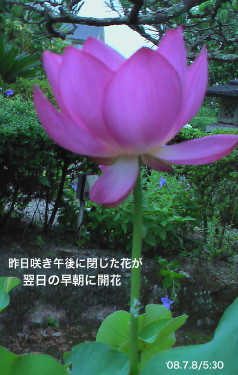

夜明けと共に開花始まる(第2日目の開花) |

|

1日目とは異なり、雄ずいは伸長して開いていく、葯も丸みがなくなり細長く('08.7.8/5:30) |

|

2日目の完全開花/スーパーマクロ撮影 |

横からとらえると花托の中の幼種が上に盛り上がってきた('08.7.8/7:10) |

雄瑞先端の葯から花粉が飛び散る |

昨夕に閉じた花も早朝に4度開花 |

八分開花の中心部/マクロ撮影 |

4日目の完全開花('08.7.10/8:30) 花弁に黄色い花粉が散乱、雄しべも大役果たす |

雄しべは垂れ下がり、花托の成長(中の種子形成)が見られる |

雄しべはほぼ役目を終える('08.7.10/13:40) 花床(花托)も色づき、中で種子が形成されていることを意味している |

雄しべは完全に役目を終える(雄ずいが力なく倒れる) 同時に花床(花托)がどんどん成長('08.7.10/16:20) 薄暗くなる頃には花弁は散り、7日の開花から4日間の命 |

2個目の蕾・膨らむ('08.7.12/5:30) |

|

2個目のつぼみ(花柄にアマガエル一匹) |

2個目の蕾と1個目の花床(花托) |

成長を続ける花床(7/7開花した花床) |

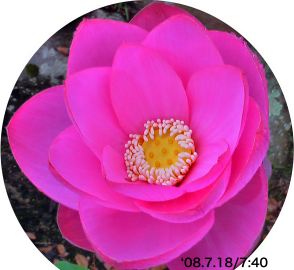

2個目の蕾開花('08.7.18/5:30) |

開花始める('08.7.18/6:10) |

頂上よりアップ('08.7.18/6:50) 開花が時間と共に進行する状態を確認 |

下より撮影。小さながく片をとらえる ('08.7.18/6:50) |

開花状態 |

('08.7.18/7:40) |

('08.7.18/7:40) |

|

花の中をスーパーマクロ撮影('08.7.18/9:00) 花の中をスーパーマクロ撮影('08.7.18/9:00) |

1日目の開花を終えようとしている('08.7.18/12:00) |

アップ撮影 アップ撮影 |

花の中をスーパーマクロ撮影('08.7.18/12:00) |

午後には閉じる('08.7.18/13:20) |

開花してから3日目('08.7.20) 雄しべが役目を終え下に垂れ下がる |

左図写真のスーパーマクロ撮影 |

小さながく片は落ちていく('08.7.20/11:00) |

開花4日目の花('08.7.21/7:00) 7/21の夕刻から花弁が1枚1枚パラパラと落ち、一輪の花の生涯が終わろうとしている |

開花を終えて成長した花床2個('08.7.23) |

7/18にかいかした花床アップ('08.7.28) 7/18にかいかした花床アップ('08.7.28) |

7/17に開花して成長した花床の大きさ |

蜂の巣状の花床上端と断面('08.7.28) |

海綿室で蜂の巣状に穴があり中にそれぞれ雄ずいが入って生育した実('08.7.28) |

海綿組織を除去した果実は楕円形で果皮が堅い。 海綿組織を除去した果実は楕円形で果皮が堅い。 |

果実の硬い表皮の中には美しい実がある('08.7.28) |

|

種子の横断面('08.7.28) |

|

7/7開花して形成した花托(花床)('08.7.23) |

横から見た花托('08.7.23) |

少し上より覗く('08.7.23) |

花托の縦断綿('08.7.23) 完熟した様子が伺える |

取りだした雄瑞(実) |

実の中の小さな種子('08.7.23) |

加東市東古瀬「平池公園」案内板(葯1500種のハス見頃) |

2000年前(弥生時代後期)の種子が発芽した「大賀ハス」が一面に繁茂 (以下の記録は'08.7.7の午前の散策写真) |

|

大賀ハス |

大賀ハス |

上記写真の右上をアップ撮影 |

大賀ハスの百態をとらえる |

花床(花托)が成長し、中に多くの種子を作る |

花床(花托)と種子のアップ |

花床(花托)と種子 |

取りだした実 |

公園内は散策道もつくられ多くの鑑賞者が、カメラマンが来園して楽しんでいる |

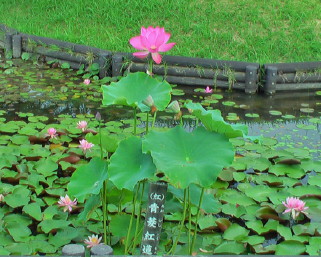

青葵紅蓮 |

スイレンと共存した開花を競う |

|

白ハスに黒トンボがと止まり優雅な一時 |

開花を終えようとする花 開花を終えようとする花 |

小さな萼も見え、膨らみつつあるつぼみ |

白ハスのつぼみ・生長した花托、それにスイレンの花 |

|

|

一輪一輪花弁が落ちていく、雄ずいも用を終え散り始める |

数多くのハスが植えられた平池公園 数多くのハスが植えられた平池公園 |

|

紅/黒坊ハス 紅/黒坊ハス |

|

花弁に濃い赤紅色の縦線を持つハス |

|

白ハスのみが繁茂している池全景 (小野市中番町 '08.7.7/9:30頃) |

|

途中に白花ハスの池を見る (小野市中番町 '08.7.7/9:30頃) |

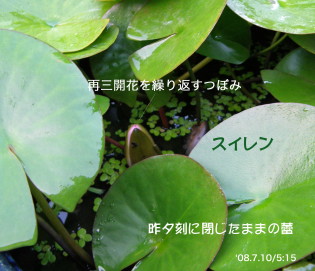

以下は、ハスと比較するためスイレンの開花模様の一部を記載する |

昨日開花して夕刻に閉じたまま('08.7.10/5:15) 明け方の、この時間より開花始まる |

3日目の開花をアップ('08.7.10/8:30) |

スイレン花のテレマクロ撮影 |

開花時間は午前中、午後には閉じ始める ('08.7.10/13:400) |

15時過ぎには完全に閉じ、早朝の蕾の状態に戻る また、明日の6時過ぎには開花('08.7.10/6:00) |

大賀ハス/開花前 |

大賀ハス/開花始まる |

大賀ハス/開花 |

大賀ハス/完全開花 |

|

[HOME