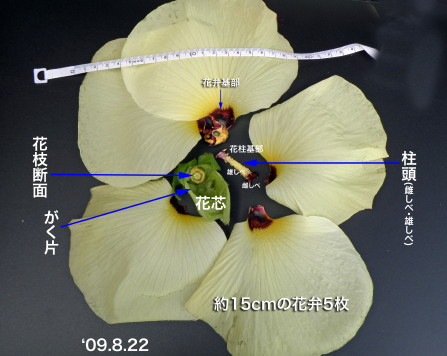

| 「花オクラ」別名「トロロアオイ」 アオイ科トロロアオイ属の植物、原産地は中国 根は漢方薬、花弁は食用、花オクラの実は食べてもマズイ。 樹高 1.5m〜2m、 花茎 16cm(一般に10〜20cm、大きいもので30cmも) 花色 淡いクリーム色 花は両性花で、5枚の花弁と雄蕊が基部で合生し、雄蕊どうし合着して筒状。柱頭には雌しべが5分。 食べ方は、生のままで二杯酢・ポン酢・天ぷら・鰹節と醤油・酢と醤油と砂糖の三杯酢・ちらし寿司に振りかけ、サラダでドレッシングetc.で食べる 一般的には酢の物にして食べる人が多いとか。レタスより少し柔らかい食感で、アマリ味はない。よく噛むとオクラのように少し粘り気がある。淡白でほのかな甘みがあり、粘々しくモロヘイヤや納豆に似た食感で美味しく珍味である |

普通の実オクラの4〜5倍は? |

|

|

順次アップして撮影 |

柱頭の雌しべが5裂に |

||

午後の撮影のため雄しべからは花粉がパラパラ 受粉後の雌雄器官 |

|

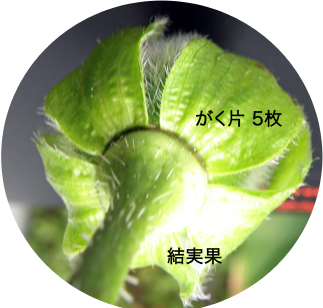

がく片などには柔らかなトゲがある |

花枝から花芯部をアップ撮影 |

花枝を切りとりがく片も取り去る |

5枚の花弁・花柱etc.を切り離し撮す |

一枚の花弁の大きさにビックリ |

|

一般の実オクラと花オクラの花比較 3〜5倍の大きさ |

結実した花オクラの果実 |

|

結実果の断面 |

完熟した結実果 |

結実果の裂果開始 |

食べ方は、生のままで二杯酢・ポン酢・天ぷら・鰹節と醤油・酢と醤油と砂糖の三杯酢・ちらし寿司に振りかけ、サラダでドレッシングetc.で食べる |

レタスより少し柔らかい食感で、アマリ味はない。よく噛むとオクラのように少し粘り気がある。淡白でほのかな甘みがあり、粘々しくモロヘイヤや納豆に似た食感で美味しく珍味である |

|

|

|

早朝の撮影のため受粉前の雄しべと雌しべをとらえる |

5枚の花弁を取り去り、跡の花穂に名称を付記 |

受粉前後の雌雄性器官の違いを確認 |

花穂基底部の大きさ |

スーパーマクロ撮影 |

これから花粉を出し受粉に入る雌雄の性器官 |

葉も大きな花オクラ(表側) |

葉の幅 |

葉の裏側 |

裏面拡大 裏面(特に花柄)に半透明の白色の小さな刺、皮膚に刺せればすごく痛い |

幹('09.8.26) 一年生草本とは考えられない木になる。樹高も1,5mは悠にある |

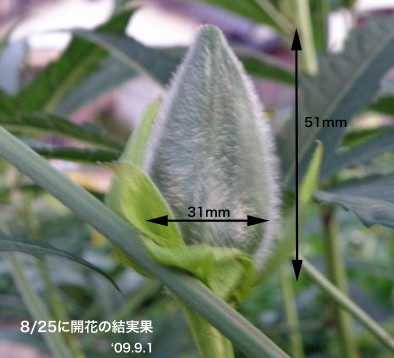

8/25に開花した花も3日目で結実果もこんなに大きく('09.8.28) |

|

8/25開花の結実果('09.8.25) |

8/25開花の結実果、ほぼ成長しきる?('09.9.1) |

成長を終えた結実果 |

アップで白色で軟らかい繊毛がよく分かる |

後は熟して褐色になる |

|

|

未熟の種子を確認(結実果の縦断面) |

未熟果の横断面 |

横断面アップ('09.8.28) |

9/1の日の出前からの開花状態をとらえる 開花の初期段階 |

徐々に先端が開いてくる |

開花が進む |

まだ日の出前だが大きく開いてくる 完全開花は8時過ぎ |

鮮やかな黄色い花も1日過ぎれば、このような色に。 夕刻には落下する |

一昨日開花した花 夕刻には落下、跡には結実果が芽生える |

色も黒みを帯び裂果前('09.9.18) |

結実果に5本の縦列線出来る('09.9.18) 表面の小さな白い刺が皮膚を指す |

より拡大 |

5室に裂果 |

|

中には完熟した種子('09.9.18) |

|

今季は9/30をもって全て咲き終える |

|

結実果の5室の中を拡大 種子は余り多くはなかった。 |

種子のスーパーマクロ撮影('09.9.28) |

|

| カネノナルキ(金のなる木) 和名はフチベニベンケイ(縁紅弁慶) | |||

カネノナルキ(金のなる木、学名:Crassula ovata) |

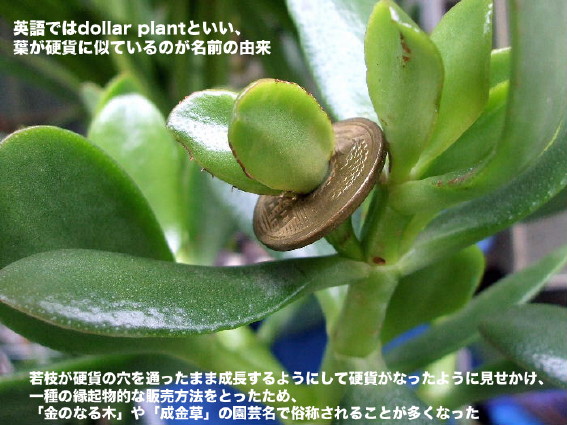

英語ではdollar plantといい、葉が硬貨に似ているのが名前の由来である。 日本では昭和初期に渡来した。丈夫な観葉植物としてよく栽培されている。繁殖は挿し木による。 栽培業者が五円硬貨の穴を頂芽通して固定し、若枝が硬貨の穴を通ったまま成長するようにして硬貨がなったように見せかけ、一種の縁起物的な販売方法をとったため、「金のなる木」や「成金草」の園芸名で俗称されることが多くなった。 |

|

|

開花始まる |

ほぼ満開 |

開花箇所の一部をアップ('09.12.11) |

|

開花箇所の花・蕾を・方角を変えての撮影 |

雄しべ・雌しべ、5枚の花弁を確認 |

||

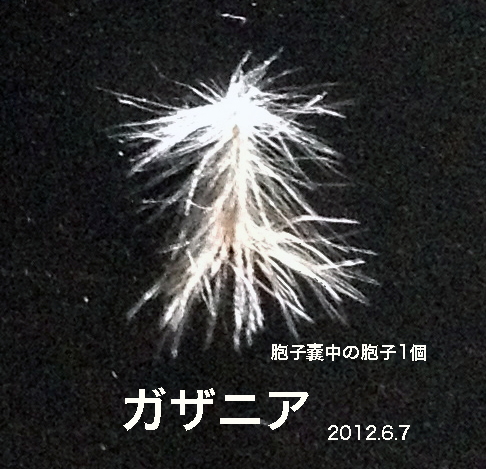

| ガザニア | |||

キク科ガザニア属(クンショウギク属)の総称 |

|

天気の良い昼間のみ開花する('12.4.9) |

|

|

|

次々と開花していく('12.4.23) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

| ゼラニュウム 別名:ペラルゴニュム | |||

|

ゼラニウムは南アフリカを中心に熱帯アフリカ、シリア、オーストラリアなどの広い範囲に約280種が分布 |

|

|

|

|||

|

|||

[HOME