|

エレモフィラ・ニベア |

|

|

エレモフィラ・ニベアの群生 何処か別世界にいったような感じを与える |

|

花色の異なるニベア |

||

| ガーベラ(Gerbera) 別名: アフリカセンボンヤリ キク科ガーベラ属に属する植物の総称 温帯・熱帯アジア、アフリカなどに分布し野生で約40種存在。現在は2000種以上。多年草(半耐寒性) 花色はピンク、赤、白、黄色、緑、オレンジなど豊富 花期は4~9月頃 花の直径から大輪、小輪に分類され、それぞれに花弁が糸状になった「スパイダー」タイプがある。 また、弁の形状から、「一重」「半八重」「八重」に判別することができ、花弁が退化した「球状」タイプの品種もある。 |

花弁が糸状のガーベラ('07.5.21) |

ガーベラの異種 |

観賞用に種々改良されているため、花の形状や色は多種多様。 |

| クリサンセサム chrysanthenus キク科 半耐寒性の1年草、原産地は北アフリカ・欧州 日本には1970年ごろ輸入された。 この花のようなキク属の総称をクリサンセマムと呼ぶ。中でも花芯が黄色く花びらが白い、とりわけ清楚な花はノースポールという名前で親しまれているが、ノースポールとは園芸品種としての流通名で、本来はパルドサム or パルドサームという。 |

ノースポール(パルドサム) 多数の小輪が一度に咲き誇る('07.5.17) 花茎2〜3cmと小ぶりですが、一度に数多く咲くのでよく目立つ。 |

ノースポール・アップ('07.5.17) |

夕方暗くなると花は閉じ、朝に再び開花 ('07.5.22早朝) |

日の出と共に再開花始めるクリサンセサム・ノースポール('07.5.22. 5:40) |

|

ムルチコーレ ノースポールと同じで、花びらが黄色 白花はノースポール、黄色花はムルチコーレ |

|

| ツリガネソウ(釣鐘草) (別名:風鈴草orカンパニュラ=小さな鐘) 桔梗科(ききょうか科) 南ヨーロッパ原産、耐寒性の1・2年草で日当たりを好む 開花時期は4月〜6月、花径は3〜5cm、草丈は60〜100cm 花色は、白、ピンク、青紫などで大型の鐘型の花を咲かす。 花形は細長く垂れ下がり、横向きにつくもの斜め上向きにつくものなど |

ピンク釣鐘草・ 全て上を向き開花?? |

釣鐘状にならず上を向き開花('07.5.22朝) |

朝陽を浴びて誇らしげに開花('07.5.22の5:30) |

5月の朝陽を受けて スーパーマクロ撮影 |

ピンク花に遅れて、紫花釣鐘草の開花 ('07.5.27朝) |

紫花も全て上を向いて開花? |

真っ白な釣鐘草('09.5.30) |

|

|

花色は非常に多く、我々の眼を楽しませてくれる釣鐘草 |

|

|

つぼみアップ('09.5.30) |

||

| ハニーガール ゴマノハグサ科 南アフリカ原産 開花は3〜12月 草丈は20〜30cm |

見事に咲き誇るハニーガール |

可愛い花・ハニーガール('07.5.23朝) |

数輪をマクロ撮影 |

| カラー サトイモ科 南アフリカ原産の球根植物,原種は白・黄・ピンクの花色だったが、品種改良によりカラーバリエーションが出来ている。近頃よく、花屋さんやショーウインドウを飾っているのを見 かける。 色は白、桃、黄色などですが、花の形の珍しさが 、目をひきます。 サトイモの仲間ですので、水が足りないと 花が小さくなる。 同じサトイモ科の小芋と対比した写真はメニューの サトイモ開花&カラー へ カラーについては、「四季の花32」も記載しています。ご覧下さい。 |

球根を鉢植え、背丈15cmと成長('07.5.22) |

背丈24cmと成長し、葉も開き始める ('07.5.27) |

背丈29cmと成長し、葉の開きも大きく ('07.6.1) |

葉を頭上よりマクロ撮影 |

別鉢の白色カラー開花 小株ながら開花する ('07.6.1) |

白色カラー花・マクロ撮影 |

スーパーマクロ撮影 少しピンク色? |

背丈32cmと成長し、葉の開きも4.5cm大きく('07.6.5) |

10株以上に増え成長('07.6.18) 草丈50cm、葉の広さ5.5cm、花枝35cm、二つ目の花芽は19cm(右側) |

一つ目の花を頭上から撮る('07.6.18) |

2年目の開花・2花咲く('07.6.23) 奥の幼花は、これから生長し色づく |

小ぶりながら成草に育つ('07.6.27) 草丈56cm、花枝46cmとなる |

左記状態の個体を上から捉える 昨年の購入時に比べ花色は薄い |

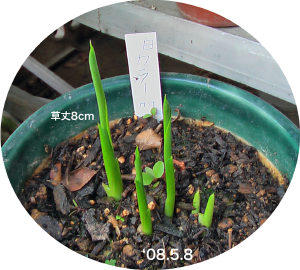

今年もカラーが芽を出し成長中('08.5.8) その後の成長はこちらへ |

カラーの結実穂('08.7.28) 以下、5枚の写真は1個の結実穂を多角度で切断しながらとらえた写真 各々写真を拡大して大きさや形状をじっくり観察して下さい |

穂の皮を開くと・・ |

ギッシリ重なり詰まった種子('08.7.28) |

穂の縦断綿アップ('08.7.28) |

穂の中の種子をバラバラにする・・ |

1個の種子を切断マクロ撮影('08.7.28) |

成熟した仏炎苞と内部の結実果('08.10.2) 内部の結実果もほぼ成熟 |

結実果の大きさ示す('08.10.2) |

結実果のマクロ撮影('08.10.2) |

仏炎苞内の種子 1個を拡大 (裏側=花枝に付いている側を見る) |

仏炎苞内の種子 1個を拡大(表側) |

種子の横断内面と内部の種('08.10.2) |

種の横断面('08.10.2) 真っ白の子房で満ち 胚乳は確認できず |

息子より「母の日」へのプレゼント('06.5.14) |

|

数輪をアップ撮影('06.5.14) |

色違いのカラー |

| ルピナス(rupinasu) マメ科 花の様子が藤に似ていて、しかも下から咲き上がるため、のぼりふじ(昇藤)ともいう 葉には長い柄があり、春から初夏にかけて、蝶形花を総状花序に多数咲かせ、大きな物では花穂が60cmにもなるる見事な花になるが、暑さに弱く、暖地の気候にはあまり合わない。アメリカ、地中海沿岸地域などに分布し300種類以上ある。明治期に緑肥用作物として導入されたが、現在は園芸植物として栽培。 |

ルピナス、順調に育ち花芽出す |

花芽アップ('07.5.23早朝) |

花穂の成長('07.5.27) |

花穂7cm,最下段の蝶形花が咲き始める ('07.5.27/スーパーマクロ撮影) |

24時間後の開花状態 蝶形花一輪の長径は1.8cm ('07.5.28/スーパーマクロ撮影) |

花穂8cm,蝶形花が5段まで咲く ('07.6.1撮影) |

蝶形花一輪を頭上から撮る ('07.6.1/スーパーマクロ撮影) |

花穂23cm,蝶形花が6段まで咲く ('07.6.5撮影) |

茎丈66cm 茎丈66cm花穂33cm,蝶形花が10段まで咲く ('07.6.8撮影) |

葉の直径18cm |

茎丈71cm 茎丈71cm花穂38cm,蝶形花が12段まで咲き終える 最下段は変色し悄れかける('07.6.12撮影) |

落花後インゲンのようなサヤが出来る サヤには白く柔らかい繊毛で覆われている ('07.6.18撮影) |

6/23撮影 6/23撮影花は96個開花したが、結実は何故か最終的には9個('07.6.25) |

別の株より新しい幼芽が成長 ('07.6.23) |

サヤが淡黄色に色づき始める ('07.7.5) |

サヤが熟する サヤが熟する |

さや弾く('07.7.28) 5/27の開花以来、2ヶ月振りに完熟した種子出来る。 |

左記状態をマクロ撮影 さやの長径(長さ)5cm,短径(幅)1.6cm 種子の大きさ6mm×4mm |

|

| マーガレット(Marguerite) キク科 和名はモクシュンギク(木春菊)春から秋に開花。白色の一重咲きが普通であるが、黄色やピンク、八重咲き、丁字咲きもある 宿根草であるが、日本では温暖地でないと越冬できない。シャスターデージーとよく混同される。何年も越冬できて大株になってくると茎が木質化し、低木のようになる。繁殖は挿し芽で増殖。 アフリカのモロッコ沖のカナリア諸島原産で、 明治時代に日本に渡来? |

マーガレットのコメットピンク('07.5.28) |

Argyranthemum(Comet Pink) Argyranthemum(Comet Pink)一輪の長径は約3.5cm 草丈は30〜60cm |

スーパーマクロ撮影 |

| ディアスシス・レッドエース(Red Ace) 原産地:南アフリカ、草丈20〜30cmの宿根草 春から冬にかけて花が咲く開花期間の長さと花付きがよく、育てやすい品種、花色はコーラルレッド(赤珊瑚)Coral red。 特徴は二本の距(萼や花冠の一部が中空で、蹴爪状に飛び出した部位)が有ること。 |

1.5cm前後の多数の花を付ける |

特徴があり、可愛い1cm前後の花 ('07.6.18 アップ撮影) |

|

| イエローキャナリー デンドロビウムまたはデンドロビューム 学名:Dendrobium、ラン科セッコク属 東南アジアを中心に世界各地に広く分布している多年草。11〜4月頃に開花する。原種が1000以上あると言われ、その色や形、特徴も多岐にわたる。鉢植えで育てる愛好家も多い 特徴は、茎が多肉の棒状になって立ち上がることで、そこから節ごとに数枚の葉を並べる。花は、蘭の花として、比較的特徴の少ない形で、唇弁は他の弁より丸くて大きいだけで、特に変わったところはない。花が茎の節ごとに短い柄の先に1つづつつくのがノビル系、茎の先端から長い穂状花序を伸ばすのがファレノプシス系で、この2つがもっともよく作られる。 |

イエローキャナリー(ファレノプシス系)は 冬のランの中でもお手頃なのがデンドロビューム。鮮やかなイエロー系 で花持ちも良く様々なお祝い事にピッタリ 葉は細い楕円形で、厚くやや堅く、つやがある。葉は年の終わりには葉鞘との間で脱落する。新しい芽は古い茎の基部から横に顔を出す。また、茎の先の方から新しい芽が伸び、その根元から根を生じる形で新しい個体ができることもある。 大きさが十分であれば、葉のなくなった茎は、次の年に花を咲かせる。花は、茎の先端に近い数節から出る。各節からは、短い花茎が出て、そこから数個の花を咲かせる。 |

花は赤紫がかった白の花弁で、よい香りがする。唇弁以外の五弁は、いずれも同じくらいの大きさの卵状楕円形、先端はややとがる。唇弁は外見は他の花弁と似たような形で、ただし蕊柱との間の奥の方にくぼみが入り込み、短い距を作る。側弁の基部が下側の外でこれにつながっている。 花が咲いた後も茎は数年間生き残り、場合によっては大きな株になる。  |

Macデスク上でのイエローキャナリー |

花の一部アップ |

頭上より撮す('08.3.16) |

ここまではパソコンデスク上でのイエローキャナリーの輝き。 これ以降の写真は |

茎下部の前年の茎及び今年の新しい茎を見る |

新旧の茎の拡大 |

見事に咲き誇ったイエローキャナリーの輝きの小さな可憐な花 |

花茎・茎節から花柄だ成長して花をつける様子がよく分かる |

テレマクロ撮影の一輪 |

一輪スーパーマクロ撮影 |

花茎・茎節・花柄・花が写真のような付き方で開花する |

殆ど開花したが、数個の蕾もある |

蕾の多い花茎を捉える |

| 順次更新します。 乞うご期待! 自宅の鉢植え植物や木々の折々の写真記録 NO.1へ |

[HOME]