| カーネーション 別名:オランダセキチク・ アンジャベル 1998(H10)年5月12日 | ||

|---|---|---|

1998(H10).5.12 京都から息子・娘より |

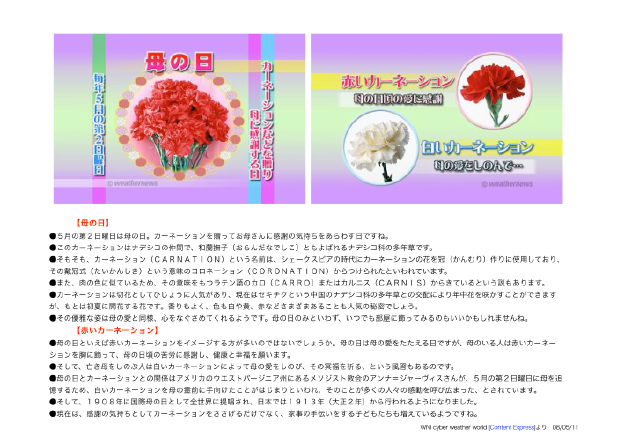

ナデシコ科ナデシコ属 半耐寒性の多年草 開花期 : 3~6月 原産地:地中海沿岸 冷涼な気候を好み、夏の高温多湿を嫌う。耐寒性は品種によっても異なる 花の色は白、黄、桃、赤など多彩 切り花用は、50cm〜1mになるが、矮性種は15cm〜30cm くらい 母の日に贈ることで有名  写真拡大で見て下さい 写真拡大で見て下さい |

|

|

種々の角度から撮影('98.5.12) |

|

|

観賞用に品種改良され、花形・加色・八重・斑入りetc.と種類は多い |

種々取りあわせて一つの鉢に植えての楽しみ型がある。 カーネーションの芳香が部屋中満ちあふれる |

テレマクロ撮影 |

||

| ブーゲンビリア (イカダカズラ) 1993(H5)年5月8日 | ||

花のようで花でないブーゲンビリア('93.5.8) 高さ数メートルに達するつる性の低木 |

ブーゲンビリア Bougainvillea 和名:イカダカズラ 科名:オシロイバナ科 開花期:5〜10月 原産地:中央アメリカ・南アメリカの熱帯雨林 南の国の熱帯花の代表。花の色は赤から白まで変化に富み、ピンク、マゼンタ、紫、橙、黄のものもあるように見える。花に見える部分は本当は苞(ほう)で、3個の苞で形成されている。中にある白い3個の部分が花。苞の色は赤、桃、橙、黄、白などいろいろで、一重咲きと八重咲きがある。 (色づいた花びらに見える部分は花を取り巻く葉(包葉)であり、通常3枚もしくは6枚ある初夏に木を覆うように花をつける) 茎は堅く大きいトゲがあるが毛はない。 |

ブーゲンビリアのアップ('93.5.8) 花は細い茎の葉えきに付き、茎全体にわたり開花する。 |

赤色のブーゲンビリア |

紫色のブーゲンビリア 遺伝子組み換えで種々楽しめるオシロイバナ科のブーゲンビリアが多種多様で販売されている |

黄色のブーゲンビリア |

九重葛のブーゲンビリア |

九重葛のブーゲンビリア |

九重葛のブーゲンビリア |

| ミルトニア (別名 パンジーオーキット) 2003(H15)年5月9日 | ||

| ミルトニア 学名Miltonia 別名「パンジーオーキッド」 ラン科ミルトニア属(洋蘭) 原産地:中南米の高地(ブラジル アンデス山系) 非耐寒性多年草(7度以上) 草丈 20cm〜60cm 開花期 4〜6月 花茎 約 7cm 花色 ピンク、赤、白や斑入りなど多種多様 株分けで増やす。明るい日陰、高温に弱い。 |

鉢植え「ミルトニア」('03.5.9) |

花macro撮影 |

スーパーマクロ撮影 |

花色の異なるミルトニア |

鮮やかな色 |

観賞用に栽培されるため多種多様 |

どの花も見事な開花 どの花も見事な開花 |

|

|

花形の斑入りから様々の花色 |

|

| ミニバラ (ミニ薔薇) 2004(H16)年5月7日 | ||

| バラ科バラは、開花期:5月〜6月、原産地:北半球各地 花色は赤、桃、黄、白などさまざま。ハイブリッドティー系(一輪咲き)とフロリバンダ系(房咲き)がある。虫がつきやすく、黒点病などもあり、栽培は手がかかる。 【ミニバラ】 花の大きさが小さく(大きくても5cm程度),葉も小さく,樹高は20cm~50cm程度。ただし,ミニのつるバラは2mにもなります)矮小性のバラのことです。 四季咲き性のものも一季咲き性のものもあり,樹形もさまざまで厳密に分類することは難しい。決まった分類方法は無いようです。 ミニバラは病気もなく栽培しやすくて丈夫だから花壇で植られる。参照は「ばら花図鑑」小学館、その他の図鑑 バラの花形(花びらの数,花弁の形,咲いたときの花全体の形etc.)により分類すると、いくつかの種類があり、 例えば、一重咲き・半八重咲き・八重咲き、剣弁・半剣弁・丸弁、平咲き・高芯咲き・盃状咲き・カップ咲き・ロゼット咲き・ぽんぽん咲きなどに区別されることもあるようです。 |

ミニバラの種類 赤のミニバラ インスピレーション・オプティマ、レッドシンフォニー、バリ・フォーエバー ピンクのミニバラ ラブリープリンセス・オプティマ、ピンクマシュマロ・オプティマ、ニューヨーク・フォーエバー 黄色のミニバラ アンチベス・フォーエバー、イースターイエロー、ヘナ、ヴィヴィ、サンタバーバラ・フォーエバー 白のミニバラ ビエンナ・フォーエバー、ロイヤルホワイト・オプティマ、ハイデルベルグ・フォーエバー、ベラ・オプティマ オレンジのミニバラ ジュピター・オプティマ、フェリーチェ・オプティマ、パルマ・フォーエバー、ヴィヴァーチェ、タスマニア・フォーエバー 青のミニバラ モーニングブルー・オプティマ、ブルーパヒューム、ブルーリボン、ラビリンス |

桃色花のミニバラ(右上) 少し遅れて蕾を着けた紅色花の個体(左下) |

ミニ桃色花 手前の小輪は赤花 |

|

|

赤花花スーパーマクロ撮影 |

今年も多くの蕾をつける 今年も多くの蕾をつける |

ミニバラ 元気に育ち、今年も開花始まる('08.5.12) |

5/12から5日間で、ここまで開花('08.5.17) 掲載のWide写真はDIGITAL Full Hi-Vision Cameraで撮影 |

('08.5.20) ('08.5.20) |

一輪アップ('08.5.20) 一輪アップ('08.5.20) |

|

|

|

|

左:横に広くて,丸い花弁で,両脇のそりは無いもの(丸弁咲き) 右:文字通り,横から見て平らに咲いてるもの(平咲き) |

左:横から見て,◆型で,中心部分が高い咲き方をあうるもの(盃状咲き) 右:横から見て,▼型の咲き方をするもの (カップ咲き) |

|

別鉢の四季咲き大輪 別鉢の四季咲き大輪 |

左記の大輪をマクロ撮影('08.5.20) |

|

花の付き方による分類(ContentsExpressより) 四季咲き大輪系:一本の枝に一輪の大きな花をつける品種、四季咲き房咲き系:一つの枝に多くの花をつける品種、ミニバラ:背丈の低い株に小さな花をたくさんつける品種、つるバラ:つる状の枝の長さが2メートルを超える品種 |

薔薇栽培の注意点について、上記の病気と害虫に気をつけて定期的に薬剤や農薬などを使って消毒や防除をする。早い目に バラの見ごろのシーズン:春と秋、品種により開花時期は異なる |

|

| アジサイ 別名: ハイドランジア・西洋アジサイ・シチヘンゲ・紫陽花 2007(H18)年5月17日 | ||

| アジサイ(紫陽花) 学名:Hydrangea ユキノシタ科(アジサイ科)アジサイ属の植物の総称 原産地は日本 花期 は6〜7月中旬 原産地日本 樹高1〜2m。 花の色は、助色素というアントシアニンの発色に影響を与える物質のほか、土壌のpH濃度、アルミニウムイオン量によって様々に変化する。そのため、「七変化」とも呼ばれる。 日本原産の最も古いものは、青色だという。花はつぼみのころは緑色、それが白く移ろい、咲くころには水色、または薄紅色。 咲き終わりに近づくにつれて、花色は濃くなってい梅雨時に咲く花。花のように見える部分が実はガクという装飾花の一種。花の色は紫、ピンク、青、白etc.・斑入りetc.非常に多く多種多様。 青酸配糖体を含み、ウシ、ヤギ、ヒトなどが摂食すると中毒を起こす。 |

清らかに澄んだ青が魅力のアジサイ・ハイドランジア「フラウ」('07.5.17撮影) |

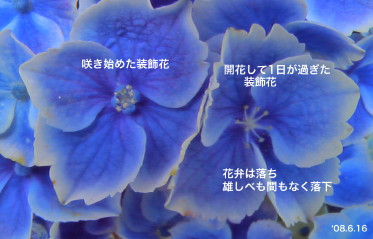

花の色は土が酸性かアルカリ性かで変わる。 例えば、土壌の酸性度が強くなると青色に、中性及び酸性に近くなるとピンク色、湿り気のあるところが適する。 葉は、光沢のある淡緑色で葉脈のはっきりした卵形で、周囲は鋸歯状。 花と言われている部分は装飾花で、本来の花は中心部で小さくめだたない。花びらに見えるものは萼(ガク)である。セイヨウアジサイではすべてが装飾花に変化している。 紫陽花の花について説明 上述したように我々の眼を楽しませてくれる七変化花は萼であり、実際の花は2種類ある。 その一つは、両全花(真花)で萼を掻き分ければ見られるが開花は相当時間が過ぎてから開く。 二つ目の花は、萼の中央にある装飾花(萼花)で両全花(真花)よりも遅く咲く。 しかし、種により開花しないものも相当あるようです。 |

鉢植えアジサイ・ユキノシタ科(5/13) ハイドランジア(Hydrangea)「フラウ」 咲き始めはグリーンの花びらも、満開時には白い縁取りのブルーへと鮮やかに変わっていく。 |

変わりゆく花色 先ずは薄い黄緑→白っぽく薄い青色 ('07.5.19撮す) (3枚の写真を比較すると一目瞭然) |

中心が薄い青色に |

濃い艶やかな青、外回りは白に |

額紫陽花を花頂より |

額紫陽花・スーパーマクロ撮影 ('07.6.13夕刻撮す) |

2鉢揃う('07.5.17) 多種多彩な紫陽花は「四季の花14」及び「四季の花25」にもアップしていますから覗いて下さい |

|

ピンク系のアジサイ |

眼を引く赤紫花('07.6.18) 土壌が酸性気味かな? |

赤紫紫陽花・スーパーマクロ撮影 |

アジサイ開花間近('08.5.12) |

一穂をマクロ撮影('08.5.12) |

|

'08.6.3の状況 '08.6.3の状況 |

マクロ撮影('08.6.3) |

開花始まったアジサイ(スーパーマクロ撮影) |

テレマクロ撮影('08.6.3) |

開花後の花色の変遷を確認('08.6.5) 七変化の花??=装飾花の色を緑、白、青、青紫、ピンク系というように変化するから呼ばれた名称 |

土壌が酸性になり、花色が鮮やかな赤色に 別鉢だが、これも見応えのある紫陽花('08.6.5) |

![WNI cyber weather world [Content Express]より 08/06/07](sikinohana32/ajisai000.jpg) '08.6.7/WNI cyber weather world [Content Express]より |

![WNI cyber weather world [Content Express]より 08/06/07](sikinohana32/ajisai001.jpg) '08.6.7/WNI cyber weather world [Content Express]より |

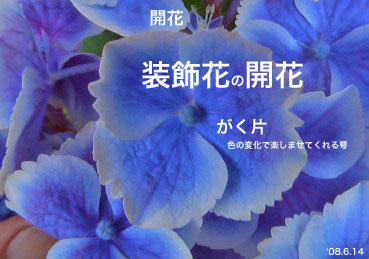

何といて梅雨時はアジサイ('08.6.7) 花びらのように見える部分は装飾花(ソウショクカ)と呼ばれるもので、花ではなく「がく」が発達したもの |

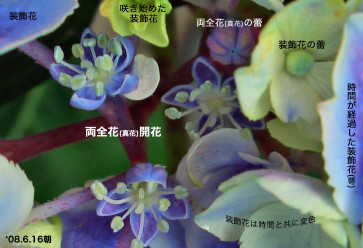

アジサイの本当の花は真花(シンカ)or両全花といい、装飾花をかき分けたみえない部分にある。そして気象台が発表する開花も真花が咲いたことをいっています。 |

|

開花につれ花色は変化('08.6.7) |

装飾花をアップ撮影('08.6.7) |

|

|

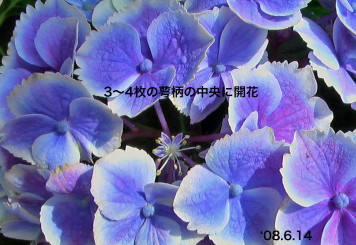

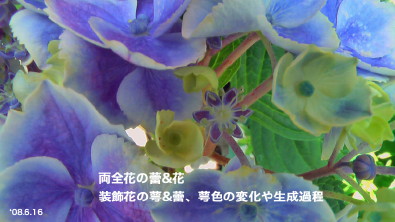

装飾花の下に蕾(約4mm)がつく('08.6.14) |

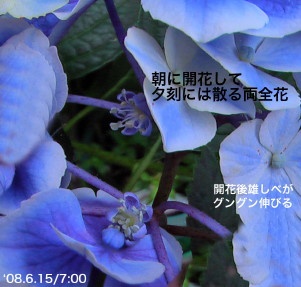

蕾の開花(両全花)('08.6.14) 萼4枚・花弁4〜5枚・雄しべ8〜10本・雌しべ 時間と共に雄しべがドンドン伸び、雌しべが開く(午前中の2〜3時間の間) |

両全花の花径は約6mm、雄しべが伸びれば16〜18mm この時間では、数本の雄しべが順次伸び成長している状況 |

|

開花後、暫くして雄しべが伸びてくる |

|

両全花(真花)の蕾(約4mm)を切断し断面をスーパーマクロ撮影('08.6.16) 是非写真を拡大してご覧下さい |

一日で咲き終えた両全花(真花)('08.6.15) 花弁・雄しべが落ちてなくなった子房 |

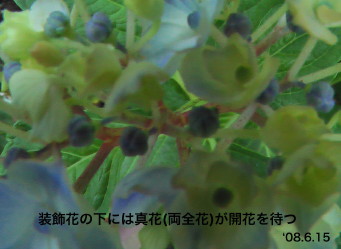

幼い花穂('08.6.15) 装飾花(萼)よりも両全花(真花)の方が早く形成、その後に装飾花が伸びて開花 |

装飾花を掻き分けると多くの両全花(真花)が開花を待っているかの如くついている |

|

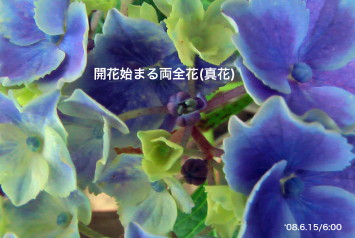

早朝の両全花(真花) ('08.6.15/ 6:00撮影) 咲き始めるが一日で終わる一日花 |

珍しく装飾花(萼)のつぼみも開き開花 次々と開花始める装飾花('08.6.15/ 6:10撮影) この花の命は2日間 |

一輪の装飾花('08.6.15/ 6:15マクロ撮影) |

コアジサイ;樹高1m内外、枝分かれが多く、葉は対生、表面は艶がありまばらに毛がある。花は枝先に集まって突き、萼5枚、花弁5枚、雄しべ10本、雌しべ3本。果実は紫色で熟すると褐色、その後弾いて種子を出す。 クサアジサイ;樹高30〜50cm、葉は互生で薄く、表面は細い毛がある。装飾花(がく片)の花は茎の頂に沢山つき花弁・雄しべ・雌しべの発育が悪く実を結ばない。内側の小さい花・両全花(真花)は萼5枚、花弁5枚、雄しべ多数、雌しべ3本で結実。果実は卵形で先に3本の雌しべが残る。紫陽花の仲間で草であるからクサアジサイという。(保育社の原色植物観察図鑑より) |

|

装飾花が次々開花してくる('08.6.16/8:00) |

装飾花も一日花('08.6.16/8:00) |

両全花(真花)開花&装飾花の生育過程('08.6.16) |

両全花(真花)が次々と開花('08.6.16/8:00) 今まで気づかなかったアジサイの開花、代わった角度・感情で鑑賞する 装飾花も両全花も結実せず |

説明文と合わせて見て下さい('08.6.16/8:00) |

記載した一連のアジサイは葉が対生 |

装飾花&両全花が開花準備に入る('08.6.20) |

装飾花の開花始まる |

花色も変化して装飾花の満開('08.6.20) |

装飾花も散りだし、萼色も瑞々しさを失う('08.6.28) |

終わりに近づく紫陽花('08.7.7) 左写真は真花も装飾花も咲き満開の花穂 右写真は色も変わり終わりに近づく花穂 (同じ個体での比較) |

装飾花も葉に似た薄緑色?に変色 |

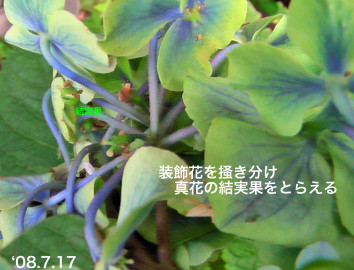

装飾花一輪アップ、花は結実しない('08.7.17) |

真花は小さな実を結ぶ |

真花の結実果('08.7.17) |

未熟な真花の結実果(実の生長を見る) |

|

次々と開花して楽しませてくれる アジサイ・ハイドランジア「フラウ」 |

マクロ撮影(2010.6.29) |

7年後の鉢植えアジサイが開花 |

四季の花14・四季の花25・四季の花32に多種多彩な紫陽花を記載しています 覗いて下さい |

| カラー 別名: カイウ 2006(H18)年5月14日 | ||

| サトイモ科 別名:カイウ 原産地:南アフリカ 開花期:5〜7月 原種は白・黄・ピンクの花色だったが、品種改良によりカラーバリエーションが出来ている。近頃よく、花屋さんやショーウインドウを飾っているのを見かける。 色は白、桃、黄色etc.で、花形の珍しさが 特徴 花びらに見える部分はこの科特有の仏炎苞。 よくウェディングブーケなどに使われる純白の大輪種はオランダカイウという   写真上左:黄色カラー 写真上右:白色カラー カラーについては、「四季の花15」も記載しています。ご覧下さい。 |

息子より「母の日」へのプレゼント('06.5.14) |

送られてきたカラーのアップ撮影 |

数輪をアップ撮影('06.5.14) |

球根を鉢植え、背丈15cmと成長('07.5.22) |

背丈24cmと成長し、葉も開き始める ('07.5.27) |

背丈29cmと成長し、葉の開きも大きく ('07.6.1) |

葉を頭上よりマクロ撮影 サトイモの仲間で、水が足りないと 花が小さくなる。 |

別鉢の白色カラー開花 小株ながら開花する ('07.6.1) |

白色カラー花・マクロ撮影 |

スーパーマクロ撮影 少しピンク色? |

背丈32cmと成長し、葉の開きも4.5cm大きく('07.6.5) |

10株以上に増え成長('07.6.18) 草丈50cm、葉の広さ5.5cm、花枝35cm、二つ目の花芽は19cm(右側) |

一つ目の花を頭上から撮る('07.6.18) |

2年目の開花・2花咲く('07.6.23) 奥の幼花は、これから生長し色づく |

小ぶりながら成草に育つ('07.6.27) 草丈56cm、花枝46cmとなる |

左記状態の個体を上から捉える 昨年の購入時に比べ花色は薄い |

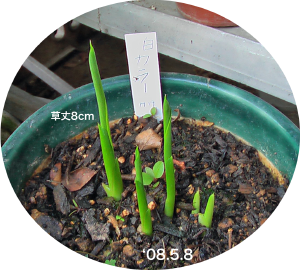

今年もカラーが芽を出し成長中('08.5.8) 同じサトイモ科の小芋と対比した写真はこちらの サトイモ開花&カラー へ |

5/8より8日間で、ここまで成長('08.5.16) |

成長中のカラー('08.5.27) 成長中のカラー('08.5.27) |

どんどん成長/花芽つく('08.6.7) どんどん成長/花芽つく('08.6.7) |

|

仏炎苞の白色カラー('08.6.10) 仏炎苞の白色カラー('08.6.10) |

白色カラー三輪('08.6.114) 白色カラー三輪('08.6.114) |

カラーの結実穂('08.7.28) 以下、5枚の写真は1個の結実穂を多角度で切断しながらとらえた写真 各々写真を拡大して大きさや形状をじっくり観察して下さい |

穂の皮を開くと・・ |

ギッシリ重なり詰まった種子('08.7.28) |

穂の縦断綿アップ('08.7.28) |

穂の中の種子をバラバラにする・・ |

1個の種子を切断マクロ撮影('08.7.28) |

成熟した仏炎苞と内部の結実果('08.10.2) 内部の結実果もほぼ成熟 |

結実果の大きさ示す('08.10.2) |

結実果のマクロ撮影('08.10.2) |

仏炎苞内の種子 1個を拡大 (裏側=花枝に付いている側を見る) |

仏炎苞内の種子 1個を拡大(表側) |

種子の横断内面と内部の種('08.10.2) |

種の横断面('08.10.2) 真っ白の子房で満ち 胚乳は確認できず |

||

| ペラルゴニウム 別名: テンジクアオイ(天竺葵) 2008(H20)年5月11日 | ||

| ペラルゴニウム Pelargonium grandiflorum フウロソウ科ペラルゴニウム属常緑多年草(半耐寒性) 別名:テンジクアオイ(天竺葵) 原産地:南アフリカ 開花期:4〜7月 耐寒性は弱く、5度以下のところに置くと枯れてしまいます。ただし、15度以下の低温にあわないと花芽ができないので暖かすぎる室内は避ける。 耐暑性は比較的強く、苦労なく夏を越すことができる。 掲載のWide写真はDIGITAL Full Hi-Vision Cameraで撮影 |

今年のMother's Day Gift('08.5.11) |

草丈は30〜50?程度 花はゼラニウムに近い種類で、ゼラニウムよりもさらに派手な花を咲かせる。 ただし、ゼラニウムは四季咲きですが、ペラルゴニウムは春から初夏までの一季咲き。 花は一重で、花径は6〜8?程度。白、ピンク、赤、藤色、赤紫の他に派手な色彩の複色花もある。 この感謝のペラルゴニウムは小輪で四季咲きで、ピンク系のかわいらしい花を次々に咲かせ、長い期間楽しめます。ガーデニング好きのお母さんにぴったり!ベリーメリーのオリジナル、ビッグハートの刺繍が付いた手編みのバスケット付 |

可憐な小花 可憐な小花 |

|

次々と長期間にわたり開花しそう? |

蕾・開花中・開花終えた花etc.アップ('08.5.11) 今回のGIFT種はペラルゴニウム(ピンク) |

日時を変えての撮影('08.5.20) |

見事に咲き誇るペラルゴニウム('08.6.7) |

スーパーマクロ撮影('08.6.7) 写真拡大して花の様子を見て下さい |

満開になれば・・(日比谷花壇提供) |

写真左をアップ |

| 順次アップしますから、暫くお待ち下さい。 | ||

[HOME