刈り取り脱穀する圃場

体験に向けて圃場に設置

開校式で広畑校長挨拶

開校式での諸注意

開校式での諸注意作業内容と農機具の正しい使い方指導

結束指導の実演

参加保護者と共に千歯式稲扱器を学ぶ

千歯式稲扱器の使い方指導

足踏式脱穀機を実演してみせる

コンバインの構造&仕組みの理解を求めて説明する

稲刈りはスムーズに進行

新しい体験に挑戦、でも・・・?

悩むが結果は・・?

稲の刈り取りは簡単、しかし結束には時間をかけ悩むが…中々上手く結べず(?_?)エ?

刈り取りと結束は並行して進行

疲れた表情もせず頑張る児童たち

参加保護者も児童と共幣業をしながら適宜助言・手助けをする

稲束の藁での結び方・・・難しそう!

保護者の手助けを受けて

結束には保護者も児童も一苦労

稲木掛けをすると・・・バサバサと緩みほどけてしまう有様

稲木掛けの意味や正しい掛けかとを指導・見守る藤原良二担任

結束が悪く、なかなか上手には掛けられない

児童にかけ方を指導する先生

稲木に無事掛かり一安心

時間がなかったので稲木は、こちらで事前に作る

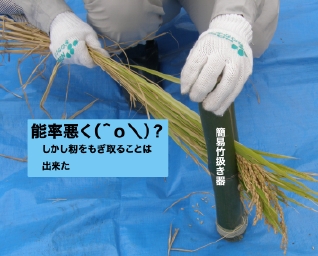

自作手製の竹扱き器で籾をもぎ取る

如何に非能率でしんどいかを体験

少し要領が分かれば意外とスムーズに扱くことが出来た。

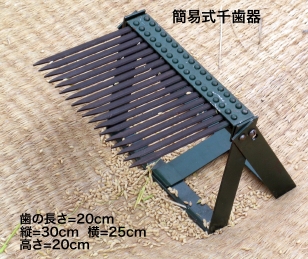

現在も使われている簡易用坪刈り千歯器

児童たちも喜んだ体験

保護者の手ほどきよろしく、直ぐに籾が扱けるようになった

保護者の手ほどきよろしく、直ぐに籾が扱けるようになった

千歯こきを見守り要領を手助けする保護者

昔の脱穀方法を知り、体験する貴重な農具 近代農法との違いが十分体験・理解したことだろう?

難しかった?千歯扱き

10名の保護者が各農機具に付きっきりで手助け。本当に有り難かった。

自宅にあった足踏式脱穀機

(ホローかけ部品も付属)

足踏はもっぱら保護者任せ?児童には無理なようで、また手にしっかり持っていないため回転胴に取り込まれるシーンが再三

保護者とのふれあいと対話が児童たちには大きな励ましやら勇気づけになり、体験学習の成果はここにも現れた。

時間が掛かる千歯扱きと足踏扱き

順番待ちの児童の列も

加東市地域情報センター(カメラマン:長谷川)よりビデオ撮りに、活発に作業する児童を撮影

前の友達の様子を見ながら要領を得ようとしている

前の友達の様子を見ながら要領を得ようとしている

踏み足と手の動きが両立しない?

使用したコンバイン

コンバイン脱穀を体験

便利だな〜・・瞬間に籾と藁に

チェーンが回転しているから、恐る恐る稲束を投入口へ持って行く児童

チェーンが回転しているから、恐る恐る稲束を投入口へ持って行く児童

稲束が移動して脱穀される様子を目で追っていく児童

刈り取り部に稲束を喰わせる

稲束がチィエーンに巻き込まれ移動

コンバインへの手動脱穀を教える保護者

本日の体験の中で一番危険の伴う作業

児童が刈り残した稲はコンバイン刈り

約2時間30分の体験授業も終えて、後の楽しみは自分たちの作った米での献立・試食かな?

藁大工加工の飾りの作成も期待しよう!

使用した種々の農機具の配置状態

少し欲張った農作業体験…成果は大

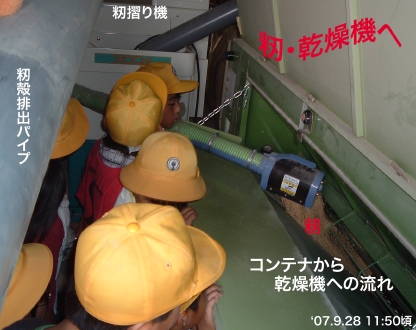

圃場稲の刈り取りも終わり、コンバインから軽トラに積んだコンテナへ籾を自動的に流す

児童たちは見学

軽トラに積んだコンテナから乾燥機へ籾を入れ、乾燥後は籾摺りとなる

籾摺りの行程はこちらへ

コンテナから乾燥機への籾の出口

児童たちは珍しそうに興味を持って見学

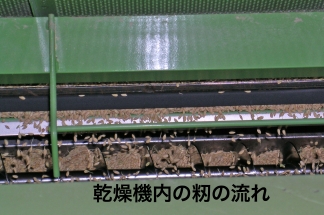

乾燥機内の籾の流れ

籾は一端上のタンクに入り、少量ずつ落ちて昇降機で上に上げられて循環

最下段では灯油バーナーで温度調節

閉校式で児童より多くの質問を受ける

体験学習への意欲十分

児童の代表よりお礼の言葉を受ける

お礼の言葉を聞きながら私自身も多くを学ぶ

6/8の田植えから今日(9/28)迄の圃場稲作体験学習を終える。

加東市情報センターのビデオ撮影映像を借りて DVD-Video に編集する計画

関係各位に心中よりお礼と感謝を申し上げます。有り難う御座いました。

大勢のご理解とご協力により体験事業・学習は無事終えた一時

大勢のご理解とご協力により体験事業・学習は無事終えた一時 写真拡大

児童・保護者は勿論、学校関係、市職関係の方々に感謝とお礼を!

学習体験のみでなく参加して頂いた保護者とのふれあい会話で児童たちは何かを得てくれたことだろう!

写真拡大

取りだしてプリントも出来ます

参加ご協力を願ったのは、東条西小学校小学校5年生の児童と担任の藤原良二先生・広畑校長・5年生の保護者10名・加東市農林課の西本氏と丸山氏・加東市地域情報センターの長谷川氏です。アリガトウございました。

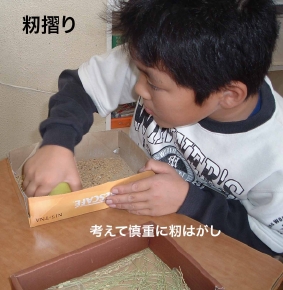

6月の播種から10月まで育てたバケツ栽培稲の収穫。9月の圃場作業体験を生かして児童一人ひとりが考え工夫しての作業。

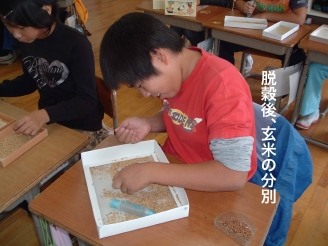

刈り取り、乾燥させた稲穂から一粒一粒籾を取り、色々の器具を使っての籾むき、取りだした玄米の形状・色等の違いを学ぶ。('07.10.25)

品種別の籾/玄米の比較写真はこちらへ

慎重に籾をもぎ取る?

体験学習作業の教室

各自が栽培した稲穂から籾をもぎ取る(古代米)

各々が考えついた小道具?で籾摺り

ビーカーの底を使っての玄米の取り出し

籾が沢山あるが・・時間が掛かるナア〜

こんな方法で、むき取れるかな?

これも一つの方法?

少しむけたが、押さえすぎると米が割れて粉々に・・・失敗!

籾を籾殻と玄米に分別

稲の種類により、成育状態は勿論、稲穂・籾・玄米に違いがあることを学ぶ。

拡大して明確な写真で楽しみ、思い出して下さい