稲藁細工作業手順 2007(H19).12.1

しめ飾り・メガネ作り 〜 作業手順の説明 〜

1.青みを持った新しい稲ワラの株を揃え数センチに切りとる

2.稲わらを1本ずつ手に取り、芯のしっかりしているワラを残し、周りのバサバサした葉っぱ状の「はかま」を除去。これを約20本まとめて

一束にする。

3.木槌で静かにたたいて、わらを柔らかくする。(しめ縄になう部分のみ)

4.作業に入る前に、しめ飾りの由来についての「神話」を話す。

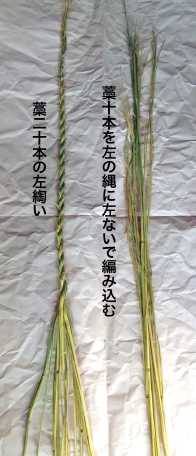

5.作り方、先ず一束約20本の材料を3等分する。

その内の2本をよる。2本のわら束を手のひらで挟んで、手のひらをスライドさせながら、寄り合わせていく。

根本からより始め、先端までいったら、よりが戻らないように手のひらを前後にすりあわせる。

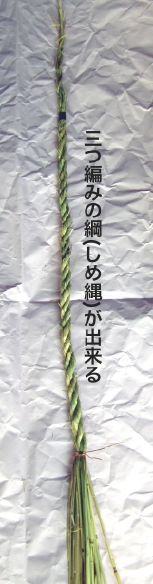

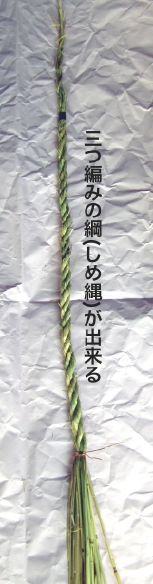

6.残った1本を先によったものの溝にあてがいながら上手によりあわせていく。「三つ編み縄」の完成。

「おさげ髪の三つ編み」とは異なり、芯のしっかりした縄が完成。

7.稲わらが三つよりの縄になりました。これがしめ縄になったり、しめ飾りになったりするのです。

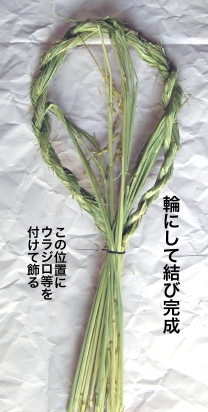

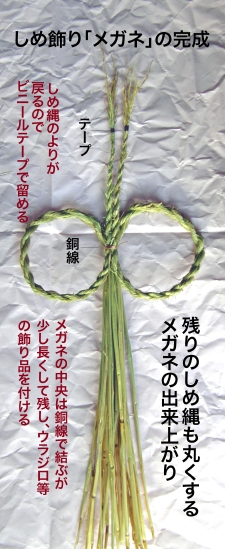

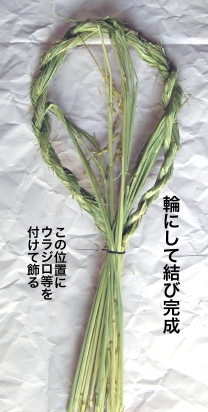

8.しめ飾り・メガネを作る。

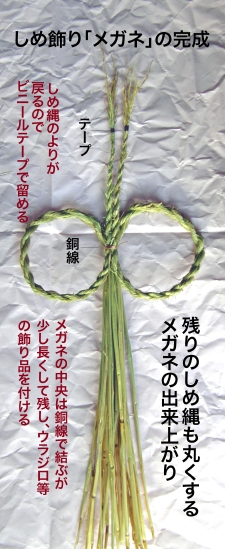

できた縄二本を輪(メガネ)にして括る。2本のしめ縄を使ってメガネの形の輪にするのが一般的です。

9.これに飾り付けをする。

紙に賀正とか初春とか「自分の目標」などを書いて飾り付ける。更に、紅白の飾り紙、金紙、銀紙、うらじろ、

だいだい、ゆずり葉、紙垂(四手)、ナンテンなど、いろいろ工夫加工・創作して飾り付けて仕上がりです。

みなさん、個性を生かして素晴らしい「しめ飾り」を作りましょう。

そして、今年から家中で作業して、注連飾りを作り飾り付けましょう。

※今回は、初めて体験する人が多いと思いますから、簡単な「しめ飾り・メガネ」を作ります。

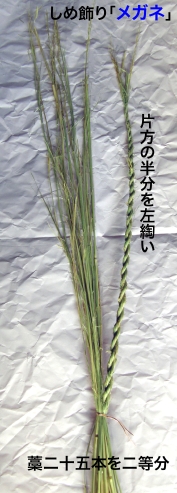

1.20本前後のわらを1束にする。

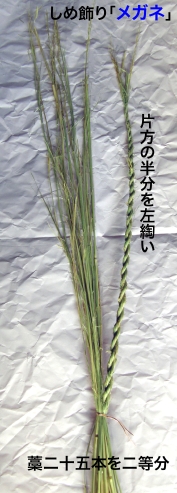

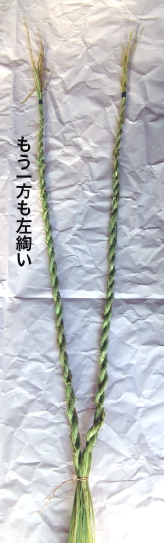

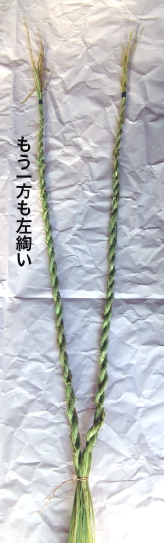

2.二等分して、メガネになる部分をなっていく。

(本来は左縄ですが、難しい人は右縄で良いです。また、地域差が大きく左右縄で合わすところもある)

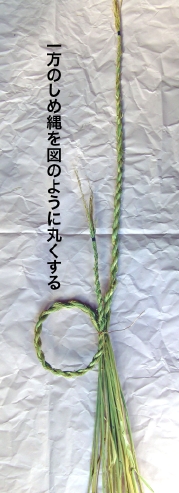

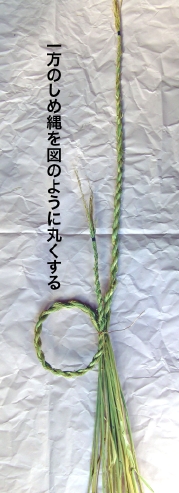

3.左右がなえて、しめ縄ができれば、適当な大きさのメガネにして結んで完成です。

4.後は。いろいろ飾り付けて下さい。 以 上

作業工程の順を追って、写真入りで解説すると…【注】解説・コメントは、全てこの地域での作り方や祀り方である。

準備した稲わらから |

二等分した藁が二本のしめ縄に |

左右のしめ縄を丸めメガネに |

完成品(太さや輪の大きさは自由) |

参考までに

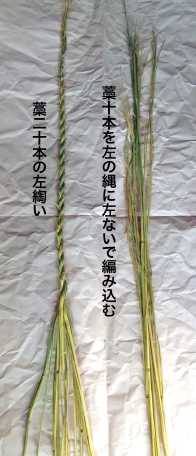

左ない三つ編みのしめ縄

太さは、ワラの本風により適宜調整する。

太い「だいこん締め」、細い「ゴボウ締め」などと呼ぶこともある。

長さは、撚りながら太さを保つようにワラを追加する

後は、等間隔に四手(紙垂)を付ける。四手にも色々の流儀や種類がある。

前述したが、しめ縄のない方にも左綯いと右綯い(処によれば両綯いを混合して作る)があるが、作りやすい方で作ればいいのでは?

要は、心がこもっていれば十分だろう。 |

|

|

一般には神社などの神殿等に使う。

祀り方は、左末右本と左本右末があるが、左末右本が一般的である。

四手の形も色々の流儀がある。

二刀三垂、三刀四垂・・・、伊勢流、吉田流、白川流・・・。 |

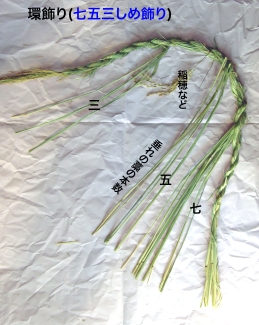

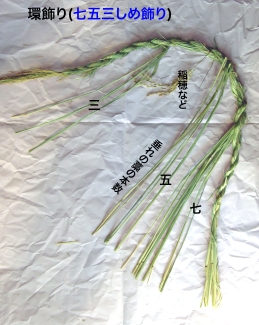

参考までに

しめ縄状に直線で使えば、七五三しめ縄。輪に結べば、環飾り

神殿とか一般に飾るときは、下がりワラは右より七五三、仏殿に使うときは、下がりワラは右より五五三とするのが一般的であるが、これも地域差がある。 |

|

|

七五三しめ縄も、環飾りも、ウラジロなどの飾り付けをする。

なお、しめ縄状に直線で使うときは四手を間に2本垂らす。 |

ページの先頭へ

ページの先頭へ

いきいき農作業体験事業&授業の目次へ

いきいき農作業体験事業&授業の目次へ

一連の体験実習を以下の6部門に分けて記載していますから、それぞれにアクセスしてご覧下さい(目次のページからもアクセスできます)

いきいき農作業体験授業 田植え編1 稲刈り・脱穀編2 稲作収穫編3 米炊飯試食編4 稲藁加工編5 バケツ栽培編6

いきいき農作業体験授業 田植え編1 稲刈り・脱穀編2 稲作収穫編3 米炊飯試食編4 稲藁加工編5 バケツ栽培編6

[HOME]へ

※Copyright: All right

reserved. No reproduction or republication is not allowed without

permission of the web-site author.