稲藁細工作業手順 2007(H19).12.1

「しめ縄飾り」&「どんど焼き」についての雑学

しめ縄飾り

注連縄張りの由来

天照大神(アマテラスオオミカミ)が再び天の岩戸に入らないようにその入り口を縄で取り巻いた

のが起源といわれ、神聖な場所として周囲から一線をひき、神聖を保つ縄張りとしての意味もあ

る。

注連飾り(しめ飾り)

注連飾りと書いて「シメカザリ」と読み、毎年更新して新しいものを飾る。(古いものは神社に

持ちより、どんど焼きで災いとともに燃やすのがしきたり…後述)

新しい藁(ワラ)には、古い年の不浄を払い、うらじろは長寿、だいだいは家系繁栄、門口にしめ縄

を飾るのは、外から災いが内に入らないようにとの願い、

うらじろはシダの仲間で裏が白く「二心が無い&長寿」、ゆずり葉は新芽が伸びるまで古い葉が

落ちないことから家系が絶えない、ダイダイも家系が代々続く希望を、四手(紙垂)とは男女二人の

手のことで仲睦まじい夫婦を、千両は裕福な生活を、稲穂は豊作を、ナンテンは難を転じる等々

の意味を持つ縁起物で作り飾るとされている。

正月には神社や神棚には「しめ縄」(太い「大根じめ」・比較的細い「ごぼうじめ」があり、いずれ

も等間隔に稲妻型の四手を垂らす。しめ縄は太い方(ない始め)を向かって右にするのが一般的だが、地方に

よっては逆のところもある)が張られ、また玄関や神棚の前には「玉飾り」(しめ縄を輪に結んだもの)

が下げられ、そのほか玉飾りを簡略化した「輪じめ」というものがカマド・井戸・勝手口・トイ

レ・自動車・農機具などに掛けられる。これらは、神を祭る清浄な場所という意味と年神様をお

迎えするにその場所を清め、家の中に悪霊を入れず、穢れをさり無病息災・家内安全を願って

「しめ飾り」で清浄を保つためと伝えられている。

飾る日と取り除く日

飾り付けは、12月13日のすす払いのあと、20日〜28日までの間に飾ります。門松と同

じく29日と31日を避けて飾ると云う謂れ(迷信)もあるようだが。

取り外しは、松の内まで、元日から7日まで。古くは15日までをさす。1月31日迄のところもあ

れば、伊勢地方のように1年間飾っているところもある。

一般的には松飾り・しめ縄・しめ飾りをはずすのは7日の朝「七草がゆ」を食べた後とされてい

る。

どんど焼き

どんど焼きとは、日本各地で行なわれる小正月(1月15日)の火祭りです。

地域によっては、北陸・東海地方は「左義長」、関西は「とんど焼き」、九州は「鬼火焚き」、

静岡県では「さいと焼き」と呼ばれている。

正月に使った門松・しめ縄・しめ飾り・おみくじ・お札・お守り、破魔矢、祈願成就した「だる

ま」などを持ち寄って焼き、その火にあたったり、団子(へそ団子)や餅を焼いて食べて無病息災を

願うものです。

お正月にお迎えした神様をお送りする日本の伝統的な行事(1月の14日の夜または15日の朝)です。

青竹を骨格として、藁を詰めて円形の櫓(やぐら)を組み、これに火を投じて松飾りなどを焼く。

豪快に燃え上がった火の中に書初めを青竹の先につけ投じ、高く舞い上がると上達するなどとい

われる。火力がすこし弱まった頃を見はからって青竹の先に団子や餅を刺して焼き、お互いに交

換して食べる。また、どんど焼きの燃えさしは魔除けになるといわれ、家路に持ちかえり門口に

立てたり、火を持ち帰り灯明に点火などする地域もある。

しめ飾り&餅搗きの関係

正月の鏡餅の意義飾り付けと餅搗きとの関係 (WNI cyber weather world「Content Express」参照する)

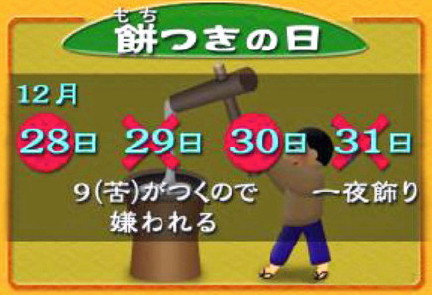

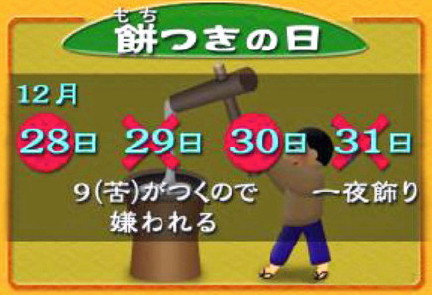

餅搗きは28日か30日にする

元旦の飾り付けも餅搗きも28日か30日がベストのようである。

元旦祝い「おせち料理」との関係

お正月ならではの料理といえば、お雑煮とおせち料理。おせちは、もともと宮中で節日(せちに

ち、お祝いの日)の宴会に供された。

食べるのは「正月の3日間、女性が休養できるように」とはいわれるものの、本来は神様を迎え

ている間は物音を立てたり騒がしくせず、台所で煮炊きをするのを慎む、というところからきて

います。

一般的に重箱に入れられ、基本は四段重ね(地方によっては五段)で、上から一の重、二の重、

三の重、与の重といいます。「四の重」といわないのは「四」だと「死」と同音になるからで

す。一の重は祝い肴、二の重は焼き物、三の重は酢の物、与の重は煮物、(五の重は控えの重)

というのが一般的ですが、これも地方によって大差がある。

お節料理が現在のような形になったのは江戸時代の後半のことで、いわゆる「おせち料理」の

歴史はまだ200年あまり、現在のおせち料理は、江戸時代の庶民の文化から開花したものと

言えるのでは?

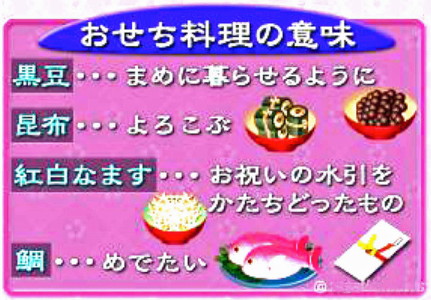

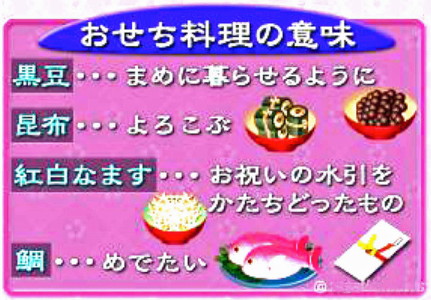

おせち料理のそれぞれに意味は、黒豆:まめ(健康)に暮らせるように、数の子:子孫繁栄、田作

り:豊年豊作祈願(当時の高級肥料、片口いわしにちなんで)、昆布:よろこぶ、栗きんとん:豊

な一年への願い、鯛:めでたい、海老:ひげがはえ、腰が曲がるまで長生きすることを願った

もの、橙:「代々」に通じる語呂合わせ、子孫が代々繁栄するように、錦たまご:卵の白身と

黄身の二色(にしき)と錦(にしき)との語呂合わせ、里芋:里芋はたくさん小芋がつくことから、

子宝に恵まれるように、紅白なます:お祝いの水引をかたどったもの、ごぼう:たたきゴボウ

は先が開くことから開運祈願・・・と云われ祝っている。

ページの先頭へ いきいき農作業体験事業農作業・NO.5 [稲作/稲ワラ細工体験実施編]に戻る

ページの先頭へ いきいき農作業体験事業農作業・NO.5 [稲作/稲ワラ細工体験実施編]に戻る

いきいき農作業体験事業&授業の目次へ

いきいき農作業体験事業&授業の目次へ

一連の体験実習を以下の6部門に分けて記載していますから、それぞれにアクセスしてご覧下さい(目次のページからもアクセスできます)

いきいき農作業体験授業 田植え編1 稲刈り・脱穀編2 稲作収穫編3 米炊飯試食編4 稲藁加工編5 バケツ栽培編6

いきいき農作業体験授業 田植え編1 稲刈り・脱穀編2 稲作収穫編3 米炊飯試食編4 稲藁加工編5 バケツ栽培編6

[HOME]へ

※Copyright: All right

reserved. No reproduction or republication is not allowed without

permission of the web-site author.

![]() いきいき農作業体験事業&授業の目次へ

いきいき農作業体験事業&授業の目次へ![]() いきいき農作業体験授業 田植え編1 稲刈り・脱穀編2 稲作収穫編3 米炊飯試食編4 稲藁加工編5 バケツ栽培編6

いきいき農作業体験授業 田植え編1 稲刈り・脱穀編2 稲作収穫編3 米炊飯試食編4 稲藁加工編5 バケツ栽培編6![]()