ハマウツボ科

ナンバンキセル属

ナンバンキセル

別名;オモイグサ

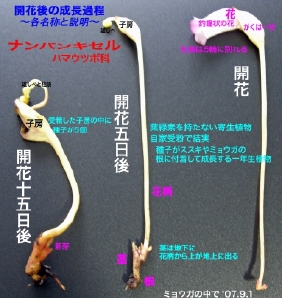

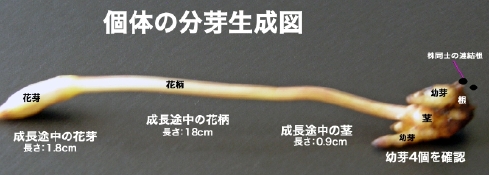

ススキ、サトウキビ、ミョウガ、カヤツリグサの根にに寄生する一年草。

花茎は直立して高さ15〜20cm、葉緑体はなく花は横に向かって開き、がく1枚、花弁は筒形で先が僅かに5枚に切れる。

花はうすい紅紫色で長さ3〜5cm、中には小さい種子が多数ある。

名前の由来は「南蛮きせる」より命名された。

昔はオモイグサといい、万葉集に歌われた。

「道の辺の 尾花が下の思草

いまさらになどものか思はん」

7〜10月に開花。

日本全土に分布、母種はマレーシア・インドび分布する。

肉質無毛の活物寄生植物で、全体赤色をおびる。

茎は短くて地上に出ず、分枝して少数のりん片葉をつける。

ナンバンキセル

ナンバンキセルの乱れ咲き

ナンバンギセル【南蛮煙管】

ハマウツボ科の一年生寄生植物。ススキ・ミョウガなどの根に寄生し、全体に葉緑素を欠く。高さ約15センチメ-トル。秋、淡紅紫色花を頂につけ、横を向いて開く。花冠は長い筒形、先は5裂。古名、おもいぐさ。

ススキに寄生して開花する寄生植物・ナンバンキセル('02.825)

毎年のように楽しませてくれる

左図;ミョウガの中で咲き誇るナンバンキセル

('03.9.1)

ススキの株間より花体を出す('03.9.5)

ススキの株間より花体を出す('03.9.5)

ススキに寄生・群生したナンバンキセル

上部の花穂Up

上部の花穂Up